Ce qui s’est passé au Rwanda et dans l’Est du Congo n’appartient pas seulement à l’histoire de l’Afrique, mais à la conscience de l’humanité. Derrière le silence de la diplomatie et la rhétorique des droits humains se cache un monde de calcul, d’intérêts et de tromperies. Cet essai cherche à dévoiler cet enchevêtrement de pouvoir et d’impunité — non pour juger, mais pour comprendre ce que peuvent encore signifier, aujourd’hui, la vérité et la justice.

Une impunité insupportable

J’ai exprimé à maintes reprises mon indignation devant l’impunité inébranlable dont continuent de jouir les élites puissantes au XXIᵉ siècle. Dans mon livre Rwanda. Le procès du FPR (L’Harmatan), je me suis longuement arrêté sur ce thème. Il s’agit d’une réalité qui nous conduit jusqu’aux limites de notre résistance éthique et met à l’épreuve, jusque dans ses fondements, notre compréhension du grand mystère qu’est la Vie.

Pour certains d’entre nous, ce constat est source d’un profond désarroi, d’un véritable choc intérieur — surtout pour ceux qui, bien qu’éloignés de telles atrocités, conservent encore la capacité d’empathie envers les victimes et ressentent en eux-mêmes une indignation irrépressible face aux injustices et aux barbaries commises dans la région des Grands Lacs.

La soumission de l’Occident à la sphère anglo-saxonne dominante

Lorsque nous parlons des dirigeants de ce qu’on appelle l’Occident collectif — ces pays qui se présentent comme la boussole morale du monde, mais qui, en réalité, sont bien souvent gouvernés par des responsables indignes ou incompétents —, je ne fais pas seulement référence aux élites du Royaume-Uni. Il faut nécessairement y inclure les États-Unis dans ce terme anglo qui précède occidental. Mieux encore : on pourrait englober dans cette expression l’ensemble du monde anglo-saxon — Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande — et, dans les faits, quoique dans une moindre mesure, les pays scandinaves eux-mêmes.

Car Washington et Londres ne furent pas les seuls à jouer un rôle déterminant dans la tragédie de l’Afrique centrale : le Canada, lui aussi, a beaucoup à se reprocher. Ce pays, qui aime à se voir comme un médiateur humanitaire et un champion des droits de l’homme, participa en réalité à la conception du projet politique et militaire qui précipita le Rwanda et le Zaïre dans l’abîme.

L’implication canadienne dans la restructuration des forces armées rwandaises (tutsies), dans la diplomatie internationale et jusque dans les opérations de l’ONU, est une réalité rarement reconnue — mais qui contribua de manière décisive à l’escalade de la violence et des massacres.

Cependant, la logique de cette domination anglo-occidentale va bien au-delà de ces faits.

C’est une constante historique : les langues, les cultures et les peuples doivent disparaître dès qu’ils entravent les intérêts géopolitiques ou économiques des élites. Ainsi voyons-nous, dans le Rwanda actuel, non seulement l’élimination systématique de presque toutes les couches dirigeantes de la majorité hutue, mais aussi le déplacement délibéré de la langue française — qui fut durant des siècles une composante essentielle de l’identité culturelle et de l’ancrage international du pays —aujourd’hui remplacée par l’anglais.

Ce changement linguistique n’est pas un détail anodin : il constitue un symbole puissant de la soumission totale d’une nation à ses nouveaux maîtres de la sphère anglo-saxonne.

Le paradoxe de la Francophonie

Il est des paradoxes si immenses qu’ils ne supportent même plus l’ironie. Qu’un pays ayant banni le français de ses écoles, de ses institutions et de sa vie publique soit aujourd’hui le porte-parole de la Francophonie est l’un de ces symboles douloureux de notre époque.

En 2018, Louise Mushikiwabo, une personnalité politique rwandaise résolument anglophone, fut nommée secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Ce qui avait jadis été conçu comme une communauté de langue, de culture et d’enrichissement mutuel est ainsi devenu un instrument de cosmétique politique.

La France, qui laissa faire, sembla se résigner à sa propre marginalisation. Non seulement elle accepta que sa langue disparût du Rwanda, mais encore que son influence y fût vidée de toute substance, sous couvert d’une harmonie diplomatique feinte. Le président Emmanuel Macron alla même jusqu’à présenter ses excuses à Paul Kagame — geste qui consacra l’inversion des rôles et des responsabilités : le repentir qui change de direction.

Dans cette inversion symbolique se révèle quelque chose de plus profond : un processus spirituel d’asservissement. L’Europe s’incline devant une puissance qui ne règne pas seulement sur l’économie ou sur le militaire, mais aussi sur les esprits. Le langage de la réconciliation sert à dissimuler la soumission ; des mots comme « partenariat » et « modernisation » deviennent le voile du dépouillement de l’autonomie et de la vérité.

Ce paradoxe dépasse le Rwanda et la Francophonie. Il dit quelque chose d’essentiel sur une civilisation qui a renoncé à sa propre mesure de dignité et ne se rend même plus compte qu’elle parle la langue d’autrui — non seulement dans ses mots, mais aussi dans sa manière de penser, de juger et de se taire.

Les véritables responsables

Il serait trop facile d’attribuer toute la faute aux exécutants visibles de la violence. Ceux qui ont obéi aux ordres ou dirigé les troupes n’étaient que les mains d’un pouvoir qui pensait, calculait et décidait ailleurs. Derrière chaque crime se cache une structure ; derrière chaque ordre, une stratégie ; derrière chaque silence, un intérêt.

Le juge Fernando Andreu, de l’Audiencia Nacional d’Espagne, l’avait compris lorsqu’en 2008 il émit non pas une, mais quarante mandats d’arrêt internationaux contre des membres du régime du Front Patriotique Rwandais (FPR). Ce fut un rare moment de justice dans un monde qui préfère détourner le regard.

Mais le dossier disparut dans les tiroirs de la diplomatie, sous la pression des États-Unis, du Royaume-Uni et, dans une certaine mesure, de la France. Les accusés demeurèrent libres : ils voyagèrent, furent reçus, félicités. L’impunité devint un signe de statut. Cependant, la responsabilité dépasse de loin ces noms et ces visages. Derrière eux se dissimulent les pouvoirs invisibles : réseaux financiers, fonds d’investissement, entreprises extractives et élites politiques opérant à la frontière entre l’économie et la guerre. Ce sont les architectes d’un système dans lequel le bourreau peut tuer sans remords, et les victimes disparaître sans voix.

Il ne s’agit ni d’un seul peuple, ni d’une idéologie, ni d’un chef. C’est une symbiose de l’argent, du pouvoir et de la peur. La guerre du Rwanda ne fut pas une explosion spontanée de haine, mais un coup calculé dans un jeu bien plus vaste : redéfinir les zones d’influence, sécuriser les ressources minérales, réécrire les alliances. Sous le discours moral de la démocratie et des droits de l’homme se dissimulait une logique froide où tout avait un prix — même la vie. Dans Entre Terre et Ciel, j’ai écrit que le mal se présente rarement sous sa forme la plus pure. Il se drape du manteau de la respectabilité, parle le langage du diplomate et sourit du visage de la raison. Ici encore : derrière le masque de l’intervention humanitaire se cachait une politique de pillage et de contrôle.

Celui qui voit cela comprend que l’impunité n’est pas une erreur, mais un système : la prolongation du pouvoir par d’autres moyens, la confirmation que la loi se plie lorsqu’il s’agit des puissants.

Pillage et couverture politique

La véritable domination sur l’Afrique centrale ne s’exerça pas sur les champs de bataille, mais dans les coulisses. Alors qu’on parlait de « construction de la paix » et de « stabilité régionale », on organisait en silence l’une des plus vastes opérations de spoliation de l’histoire moderne.

Sous le prétexte de la coopération et de l’aide humanitaire, des armées et des entreprises pénétrèrent dans l’Est du Congo, protégées par un langage diplomatique et des slogans moraux. Derrière chaque mot se cachait un contrat ; derrière chaque visite, une déclaration d’intérêts.

Les richesses de la région — coltan, cobalt, or et diamants — devinrent le nouveau butin d’une lutte ancienne : celui qui contrôle les ressources contrôle le monde. Ce qui aurait pu être, pour les peuples congolais, une source de vie, se transforma en malédiction. Leur terre fut épuisée, leurs villages détruits, leurs enfants livrés à une économie qui se proclame « durable ».

L’Europe observa en silence. Certains allèrent jusqu’à applaudir. Des politiciens complaisants se firent les porte-paroles d’une politique qui légitimait le pillage. En Espagne, en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Belgique, le même schéma se répéta : ministres, diplomates et figures du monde humanitaire prêtèrent, sous la bannière de la solidarité internationale, leur autorité à une politique qui n’était, en essence, qu’un pillage organisé.

Mais le pouvoir des armes fut surpassé par le pouvoir des mots. Journalistes, universitaires et faiseurs d’opinion formèrent le chœur qui rassurait le monde : tout se faisait au nom de la paix, du progrès et des droits de l’homme. Le mensonge cessa d’être une déviation de la vérité pour devenir son substitut.

La responsabilité ne repose donc pas seulement sur ceux qui ont tiré, mais sur ceux qui ont conçu les cadres, rédigé les traités et fourni le langage grâce auquel le crime fut rebaptisé en nécessité. Ceux qui savaient et se sont tus ; ceux qui ont vu et ont pourtant écrit ce qu’on attendait d’eux — portent une culpabilité plus profonde que celle des exécutants.

Quiconque contemple les cartes de ce pouvoir comprend que le Rwanda et l’Est du Congo n’ont été que des pions sur un échiquier bien plus vaste : la volonté de contrôler les richesses qui alimentent le monde numérique et militaire. Derrière chaque guerre civile se cache un bilan boursier; derrière chaque accord de paix, un calcul économique.

Ce qui se révèle ici, c’est une fracture fondamentale entre la vérité et le pouvoir. Car le monde préfère le calme du mensonge à l’inquiétude de la conscience. Et pourtant, il reste des hommes et des femmes qui refusent de se taire, qui cherchent des mots qui ne soient pas achetés.

C’est peut-être là que commence la justice : dans le fait qu’il existe encore un langage que le pouvoir n’a pas réussi à s’approprier.

Un monde obscur

Parfois, l’histoire semble se répéter sous des formes de plus en plus sombres. Les faits qui prouvent l’existence de ces manipulations sont visibles de tous, mais leur écho s’affaiblit. Ce que l’on ne veut pas entendre, on cesse simplement de le transmettre. Ainsi, la vérité demeure enfermée dans les notes de bas de page, les rapports et les témoignages que presque personne ne lit.

Le 22 avril 1994, en plein cœur de la tragédie rwandaise, le Conseil de sécurité des Nations unies — à l’instigation du FPR, des États-Unis et… de la Belgique — décida de réduire la force de maintien de la paix de l’ONU (la MINUAR) à seulement 270 hommes, dont 120 civils. Ce fut comme se bander les yeux pour ne pas voir. Boutros Boutros-Ghali, alors secrétaire général des Nations unies, regretta publiquement cette décision. Plus tard, il écrira dans son livre Mes années à la maison de verre (Paris, Fayard, 1999) : « Les États-Unis, avec le ferme soutien du Royaume-Uni, firent tout leur possible pour empêcher le déploiement d’une force des Nations unies au Rwanda — et ils y parvinrent ».

L’opération Turquoise, initiative française conçue pour protéger les civils et ouvrir des corridors humanitaires, fut la cible de diffamation et de soupçons. Les tentatives de renforcer la MINUAR furent également sabotées, tout comme, deux ans plus tard, celles visant à protéger les réfugiés au Zaïre.

La France se retrouva seule. Le reste de la communauté internationale observa, prise entre la lâcheté, le calcul diplomatique et l’indifférence morale.

Pendant ce temps, le FPR consolidait son pouvoir. Année après année, le régime répète la même accusation : le monde a abandonné les Tutsis. Mais derrière cette dénonciation se cache une stratégie : celui qui domine le récit détient le pouvoir. Celui qui se proclame victime évite la question de sa propre culpabilité. Ainsi, l’histoire s’inverse : le bourreau devient victime, et celui qui interroge est déclaré complice.

Tout cela compose le décor de ce que j’appelle le “monde obscur” : un ordre où la vérité s’échange contre l’influence, où la justice dépend de la diplomatie, et où la mémoire elle-même est devenue un champ de bataille. Le plus grand mensonge n’est pas de nier la vérité, mais de la remplacer par une alternative vraisemblable.

Et pourtant, même dans cette obscurité, brille une faible lumière : la certitude que le mal n’est jamais total, si omniprésent qu’il paraisse. Car celui qui continue de chercher la vérité, malgré toutes les menaces, préserve quelque chose de l’humanité. Et c’est peut-être là, au cœur de cette nuit, la douce force de la résistance : la décision de rester humain là où l’humanité est devenue un risque.

Génocide ou épuration ethnique

Il est des mots qui sont devenus des symboles, chargés d’un tel poids moral et historique qu’ils finissent par cacher plus qu’ils ne révèlent. Le mot génocide en est un exemple. Il appartient aux expressions les plus denses de notre époque : un terme juridique qui concentre à la fois la morale, l’émotion et l’histoire. Mais c’est précisément pour cela qu’il est souvent mal utilisé, réduit, ou élevé au rang de mot sacré qu’aucune contradiction n’ose effleurer.

Je n’ai jamais douté que l’extermination du peuple juif d’Europe par l’Allemagne nazie constitue l’une des pages les plus atroces de l’histoire humaine. La déshumanisation et l’anéantissement systématique qui eurent lieu alors défient toute imagination. Et pourtant, nous ne devons pas nous aveugler devant l’usage instrumental qui a été fait par la suite de ce concept — comme si un seul peuple, une seule histoire, une seule souffrance pouvaient servir de mesure à toutes les autres.

Au fil de mes années de recherche, de dialogue et de travail de terrain au Rwanda et au Congo, j’ai appris combien ces catégories, conçues pour rendre justice, peuvent parfois servir à dissimuler l’injustice. Comment l’élimination de millions de Hutus et de Congolais — hommes, femmes et enfants — reste hors du champ de vision, parce qu’elle ne s’inscrit pas dans le récit dominant. Et comment, dans le même temps, le nombre de victimes de l’élite féodale tutsie a été systématiquement amplifié, afin de détourner la question de la culpabilité et de sanctifier des rapports de pouvoir.

Dans mon essai L’abus d’un génocide, j’ai tenté de comprendre ce mécanisme. Non pour opposer une souffrance à une autre, mais pour montrer comment les mots peuvent devenir des armes: comment les chiffres, les rapports et les définitions prennent la place de l’expérience humaine.

Car, juridiquement parlant, on peut tuer dix millions de personnes sans que le mot génocide ne soit prononcé ; et, dans le même temps, ériger trois cent mille victimes en symbole, parce que cela sert la logique du pouvoir.

Manipulations autour du terme « génocide »

La force d’un mot ne réside pas seulement dans ce qu’il dit, mais aussi dans ce qu’il permet de taire. Le terme génocide, conçu à l’origine pour nommer l’innommable, est devenu, au fil des années, un instrument de pouvoir et d’interprétation. Plus il est employé, moins on écoute ce qu’il signifie vraiment.

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a jugé que, même sans planification préalable, les massacres de 1994 devaient être considérés comme un génocide. Juridiquement, c’est peut-être exact ; moralement, c’est troublant. Car tandis que cette reconnaissance était réservée à la souffrance des Tutsis, l’extermination massive des Hutus et des Congolais restait hors du cadre — comme si leur mort relevait de la statistique, et non du crime.

Le régime de Paul Kagame parle du « génocide des Tutsis » et évoque avec condescendance les « Hutus modérés » : une expression qui divise les victimes et dissimule la culpabilité.

Selon Christian Davenport et Allan C. Stam, ainsi que d’autres chercheurs indépendants, les victimes hutues du FPR durant cette même période furent plus nombreuses que les Tutsis assassinés par les milices extrémistes. Mais dans le discours public, il n’existe qu’une seule vérité, soigneusement gardée par le langage de la culpabilité et du pardon.

Quiconque ose remettre en question ce cadre devient aussitôt suspect. Le doute cesse d’être un signe d’honnêteté intellectuelle pour devenir une faute morale. Ainsi, la vérité est devenue otage de ses propres dogmes.

Ce qui me bouleverse, ce n’est pas seulement l’arbitraire des définitions, mais le vide qu’elles laissent derrière elles. Car toute catégorie juridique, aussi précise soit-elle, demeure impuissante devant la souffrance humaine. Le langage du droit peut dire ce qui s’est passé, mais non comment cela s’est passé, ni pourquoi cela blesse si profondément l’âme d’un peuple.

Lorsque le mot génocide n’est reconnu que là où il sert une utilité politique, il perd son noyau moral. Il cesse d’être une parole de justice pour devenir un instrument de l’oubli.

Génocide et épuration ethnique : un langage non neutre

Le langage n’est jamais innocent. Celui qui parle de meurtre ou de justice ne choisit pas seulement des mots, mais aussi une vision du monde. Les termes par lesquels nous nommons le mal sont le plus souvent définis par le pouvoir, non par la compassion. Dans l’histoire du Rwanda, cette vérité apparaît avec une cruelle évidence.

Depuis trois décennies, les concepts de génocide et d’épuration ethnique ont été utilisés non seulement dans un cadre juridique, mais aussi comme instruments de manipulation politique. Derrière chaque rapport se cache une intention ; derrière chaque silence, un calcul. Les massacres de 1994 sont perçus, dans la narration internationale, presque exclusivement comme « le génocide des Tutsis », tandis que l’anéantissement massif des Hutus et des Congolais est à peine mentionné — comme si le mal était la propriété exclusive de certains.

J’ai souvent pensé qu’avec notre précision technique, nous sommes devenus moralement plus pauvres. Car lorsque le droit et la morale se plient à l’utilité politique, même le mot génocide perd sa sacralité. Il devient une monnaie d’échange, dont la valeur dépend de celui qui a le pouvoir de la prononcer.

C’est pourquoi je préfère le terme épuration ethnique. Il est plus sobre, mais aussi plus honnête : il nomme ce qui se passe lorsqu’un peuple est effacé systématiquement, non seulement dans son corps, mais aussi dans sa mémoire, sa langue et sa terre. C’est un concept plus proche de l’expérience humaine, débarrassé de la charge d’une sacralisation idéologique.

La destruction non planifiée mais délibérée des Hutus et des Congolais, simplement parce qu’ils appartiennent à une communauté déterminée, ou pour des raisons économico/politique n’est pas moins atroce parce qu’on la nomme autrement. Selon la doctrine officielle, on ne doit pas parler de génocide ; et pourtant, elle en possède toutes les caractéristiques : la déshumanisation, l’anéantissement et le silence qui les suit.

Pendant ce temps, ailleurs — à Gaza, en Ukraine, au Soudan —, les mêmes mots sont à nouveau prononcés, revêtus à chaque fois de nouvelles nuances d’indignation ou de justification. Nous apprenons rarement de l’histoire : nous la répétons avec d’autres arguments.

Le langage lui-même est devenu une ligne de front où la vérité et la propagande s’affrontent. C’est peut-être là la blessure la plus profonde de notre temps : que les mots, jadis destinés à guérir et à témoigner, aient eux aussi été contaminés. Et que celui qui veut rendre justice à la souffrance

doive d’abord purifier le langage avec lequel il parle.

Il existe Quelqu’un de plus puissant que nos élites

Il est des moments où le monde laisse tomber son masque. Alors apparaissent l’impunité obscène des puissants, la banalité de leurs décisions, le vide derrière leurs paroles. Et nous, témoins de tant d’injustice, sentons notre indignation s’épuiser. Que peut un seul être humain face à un ordre qui a légitimé sa propre faute ?

Et pourtant, quelque chose en nous murmure qu’il existe plus que ce cercle de violence et de calcul. Les maîtres de la non-violence l’ont toujours répété : il existe Quelqu’un de plus puissant que nos élites. Non pas un pouvoir qui rivalise avec le leur, mais un pouvoir qui les démasque, précisément parce qu’il n’appartient pas à ce monde.

La figure de Jésus de Nazareth, telle qu’elle apparaît dans les Évangiles, demeure pour moi la contradiction la plus radicale de tout système fondé sur le pouvoir ou la possession. En Lui ne se révèle pas une stratégie, mais un abandon ; non pas une idéologie, mais une liberté pure. Il est l’homme qui refuse de dominer, et c’est précisément pour cela qu’il devient le véritable Roi.

Cette même force, nous la reconnaissons chez ceux qui, en notre temps, incarnent la non-violence : Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Óscar Romero, et tant d’autres inconnus dont les noms ne figureront jamais dans les livres. Ils exercent un autre type de pouvoir : un pouvoir qui n’impose pas, mais invite ; qui ne détruit pas, mais restaure ; qui puise sa force dans la fidélité, et non dans le succès.

Celui qui comprend cela sait que la foi n’est pas la fuite de celui qui n’a plus rien à dire, mais le choix de celui qui refuse d’accorder au mal la dernière parole. La foi n’est pas aveugle : elle voit plus clairement que le cynisme, car elle refuse de capituler devant le désespoir.

En ce sens, Jésus n’est pas seulement une figure religieuse, mais un compas moral, une voix silencieuse au cœur de la tempête du calcul. Il montre que la vérité ne s’appuie jamais sur le pouvoir, mais sur la vulnérabilité ; que la justice ne s’impose pas, mais naît de la compassion.

Celui qui croit en Lui ne croit pas en un ciel lointain, mais en la possibilité d’un monde différent. Et même le plus petit geste de fidélité — une parole de vérité, un acte de solidarité, une main qui refuse de frapper — participe d’une force plus grande que tous les pouvoirs de ce monde.

La victoire définitive sur le mal

Nous savons par expérience combien il est difficile de croire vraiment que le bien est plus fort que le mal. Car ce que voient nos yeux dit souvent le contraire. Nous voyons le mensonge et la violence progresser, les hommes manipulés ou résignés, la peur s’installer dans les cœurs de ceux qui, un jour, avaient espéré. En ces temps-là, la foi semble être une forme d’aveuglement, ou pire encore, un refus de regarder la réalité en face.

Et pourtant, la foi n’est pas une fuite, mais un choix. C’est refuser, encore et encore, d’accorder au mal la dernière parole. C’est orienter le cœur vers une lumière qui ne s’éteint pas, même lorsqu’elle semble invisible. C’est prier pour la proximité, même lorsque Dieu paraît lointain. C’est continuer à faire le bien, même lorsque tout semble inutile.

Cette foi ne nous dispense pas de responsabilité ; au contraire, elle l’aiguise. Car celui qui croit en la force du bien sait que chaque acte compte. Nous sommes appelés à dénoncer l’injustice, à montrer la solidarité envers ceux qui souffrent, à chercher la vérité là où règne l’abus. Non pas avec la prétention de sauver le monde — comme le proclament certains mouvements activistes, mais avec la certitude que tout geste sincère a un sens, et que nos actions ne sont jamais vaines.

Les Rwandais disent : « Imana irafashwa » — (Dieu doit être aidé). Ils ne veulent pas dire que Dieu est faible, mais qu’Il ne veut pas accomplir Sa victoire sans nous. Il nous invite à prendre part à Son œuvre. Nos gestes peuvent être petits et fragiles, mais dans leur humilité se cache une force divine.

C’est un chemin ardu. Il demande le courage de pardonner là où la blessure demeure, la fidélité dans les gestes les plus simples de bonté, l’espérance là où le désespoir s’impose. Il exige la fermeté de continuer à parler de justice pendant que le monde détourne le regard. Et pourtant, chaque fois que quelqu’un refuse de participer à la logique de la haine, quelque chose se met en mouvement dans le tissu du monde.

Je sais moi-même combien il est difficile de vivre vraiment ces paroles. La foi n’est pas une possession, mais un exercice : parfois un cri dans la nuit, parfois un silence qui ne prend sens qu’après coup. Et pourtant, encore et toujours, la grâce revient — non comme un triomphe, mais comme une présence douce.

Ainsi, croire cesse d’être une évasion pour devenir un chemin de persévérance et de confiance humble. Car chaque fois que nous répondons au mal par un acte d’amour, une parole de vérité ou un geste de miséricorde, nous témoignons d’une réalité plus grande : que le mal perd son pouvoir et que la dernière parole appartient à Dieu. Et peut-être est-ce là la véritable espérance : que, au milieu de tant d’obscurité, il existe encore des êtres humains qui refusent de cesser d’être humains.

Parfois, un chapitre ne s’achève pas par une conclusion, mais par un silence — un souffle suspendu entre l’indignation et la prière. Car celui qui a trop longtemps regardé l’obscurité sait que l’espérance n’est pas un sentiment, mais une discipline : une manière de continuer à regarder, à écouter, à aimer malgré tout.

Ainsi s’achève cette partie, non par un point, mais par une virgule — l’invitation à poursuivre, à continuer de chercher des signes de lumière dans un monde qui semble avoir perdu son âme.

Le prix de la vérité

La vérité a un prix. Elle ne se laisse ni posséder, ni manipuler, ni utiliser impunément. Celui qui la cherche court le risque de rester hors du cercle —

non invité, non désiré.

Dans notre monde, la vérité n’est plus un bien commun, mais une possession fragile qu’il faut dissimuler avec soin. Il circule trop de vérités : officielles, diplomatiques, idéologiques, médiatiques. Et parmi toutes ces voix, subsiste une autre vérité — silencieuse, gênante, qui ne s’achète pas et ne se tweette pas.

Parfois, elle semble perdue. Car celui qui la défend en paie le prix : mépris, solitude, incompréhension. Le monde a toujours laissé mourir en silence les martyrs de la vérité. Mais peut-être est-ce là justement sa force : elle résiste sans pouvoir, elle vit dans ceux qui refusent de la trahir, si insignifiants soient-ils.

La vérité n’a pas besoin de propagande. Elle a seulement besoin d’êtres disposés à écouter, à voir, à souffrir même, sans détourner le regard. C’est la voix qui ne crie pas, mais qui continue de parler même lorsqu’il n’y a plus personne pour l’entendre.

Il y a une profonde solitude à continuer de croire que la vérité importe. Et pourtant, cette solitude n’est pas vide : elle est habitée par la certitude que, dans chaque être humain, il existe un lieu où le mensonge ne peut entrer. C’est là que commence la liberté.

Le silence du mensonge

Les mensonges ne meurent pas faute de preuves, mais faute de courage. Ils prospèrent dans le silence — non pas le silence de la contemplation, mais celui du calcul. C’est le silence de celui qui sait mais se tait, de celui qui voit mais détourne le regard, de celui qui préfère participer plutôt que résister.

Ainsi naît un silence collectif, raffiné et efficace. Il résonne dans les rédactions où les nouvelles se pèsent et se filtrent, dans les salles de réunion où les décisions sont déjà prises, dans les amphithéâtres où l’on parle de justice tout en taisant les crimes. Ce silence n’est pas vide : il est plein de peur, d’intérêts et de diplomatie.

Je l’ai vu souvent, en Afrique comme en Europe, dans des institutions qui se disent humanitaires. On parle de paix tout en livrant des armes, de droits humains tout en signant des accords avec des dictateurs. Et les médias, jadis animés par le désir de révéler, se contentent aujourd’hui de ce qui rentre dans le format. La vérité doit rester emballable, digeste, inoffensive.

Le mensonge n’exige pas de conviction — seulement du confort. Il s’insinue dans le langage de la raison, de la modération, de l’ordre. Il se présente comme équilibre, comme prudence, comme « pensée constructive ». Ainsi, la vérité devient une opinion, et la justice un compromis.

Et pourtant, chaque être humain sait, au plus profond de lui-même, quand il participe à un mensonge. Il existe cet instant de vacillation, cette sensation d’inconfort qui dit : je me trahis. Certains l’ignorent ; d’autres l’apaisent avec des mots comme « réaliste » ou « professionnel ». Mais cet inconfort est le souffle de la vérité, qu’on ne peut expulser.

Là où la vérité parle, le confort disparaît. Elle nous prive de l’illusion de la neutralité. C’est sans doute pour cela qu’on la craint tant : parce qu’elle nous renvoie, inexorablement, à notre propre responsabilité.

Épilogue

Ces réflexions sont nées des blessures du Rwanda et de l’Est du Congo, de l’expérience de l’impunité et du pouvoir. Elles ne cherchent pas seulement à accuser, mais à comprendre ; non à décourager, mais à nous maintenir éveillés.

Car même au cœur de l’injustice la plus sombre subsiste toujours la possibilité qu’un être se lève, écoute et témoigne. Et peut-être que là commence déjà la guérison : dans le simple fait que, dans un monde qui a perdu l’espérance, il existe encore des voix assez courageuses pour la ramener.

Ainsi s’achève cet essai, non par un point, mais par une virgule — l’invitation à poursuivre, à continuer de chercher des signes de lumière dans un monde qui semble, chaque jour davantage, perdre son âme.

Serge Desouter (Anvers, Belgique) est missionnaire des Pères Blancs, prêtre et spécialiste du développement rural et de la coopération internationale. Depuis plus d’un demi-siècle, il a travaillé en Afrique — principalement au Rwanda, au Niger et à Madagascar — en tant que chercheur, formateur et consultant auprès d’organismes internationaux tels que la FAO, le HCR, le PNUD et le Tribunal international pour le Rwanda (TPIR). Auteur de plus de trente ouvrages et de centaines d’articles, son œuvre explore des thèmes liés à la spiritualité, à l’histoire africaine, à la justice inte nationale et au dialogue interculturel. Il réside actuellement en Belgique, où il poursuit son travail d’écriture et collabore régulièrement avec plusieurs revues missionnaires et de réflexion critique.

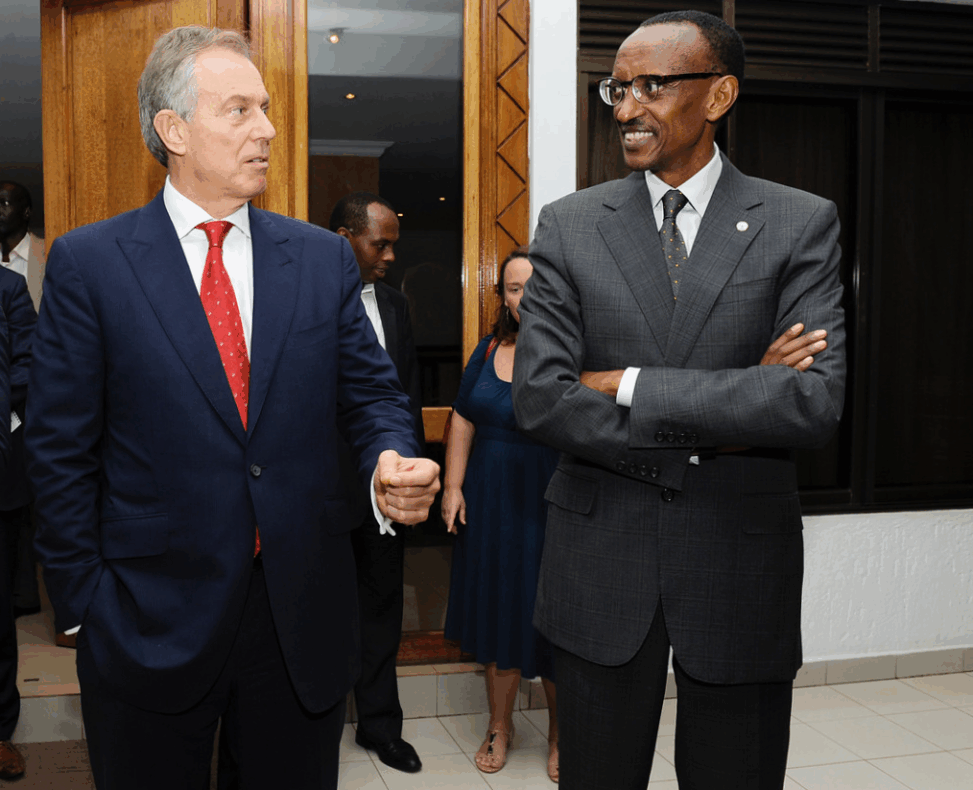

Photo: Tony Blair et Paul Kagame en décembre 2011

Rwanda/RD Congo: Quel est le rôle de Paul Kagame? | Michela Wrong (Alohanews, 25.07.2024]