Nous, les petits, ne sommes pas impuissants face à l’incroyable impunité dont jouissent « nos » élites

Dans les deuxième et troisième parties, j’ai analysé les deux premiers types d’exigences, qui ne sont pas faciles à accepter et à mettre en pratique, mais qui pourraient faire de nous un véritable instrument de ce qui, selon la non-violence, est la force la plus puissante que nous puissions imaginer : la Vérité. Dans cette quatrième partie, je vais essayer d’analyser les deux autres types d’exigences : un engagement absolu et une espérance certaine et inébranlable.

Troisième type d’exigences : un engagement absolu et déterminé

À nous, chrétiens qui aspirons véritablement à l’avènement du Royaume de Dieu, l’Évangile exige non seulement la mort métaphorique que les spiritualités sérieuses demandent au méditant. Il est vrai que méditer véritablement c’est en grande partie mourir à tout. Mais ce sont nos œuvres, nos vies, qui révèlent si nous méditons réellement avec sérieux. À mon sens, l’émergence du renoncement à soi-même, de la miséricorde, de l’intégrité et de la générosité est le seul véritable test de l’authenticité d’un processus spirituel.

Les héros

À l’opposé, dans le satanisme, la recherche effrénée du plaisir domine face aux renoncements, qu’ils soient inévitables ou libres et généreux. Et la recherche effrénée du pouvoir domine face à l’empathie. Y compris le pouvoir spirituel que peut nous donner « l’illumination » avec ses siddhis (terme sanskrit désignant les facultés extraordinaires que la méditation peut éveiller). On trouve à plusieurs reprises dans l’Évangile des textes comme celui-ci :

« À cette époque, beaucoup de gens accompagnaient Jésus ; il se retourna et leur dit : ‘ Si quelqu’un vient à moi et ne renonce pas à son père et à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à lui-même, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. […] Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple (Luc 14, 25-27 et 33) ’. “

Il est très difficile d’accepter que cette vie temporelle, ainsi que le fait de pouvoir la vivre confortablement et agréablement, ne sont pas des valeurs absolues, mais doivent parfois être sacrifiées. Ceux qui en sont capables sont appelés des héros. À propos des situations dans lesquelles nous sommes confrontés à des décisions radicales, l’Évangile nous dit : ‘ Celui qui veut sauver sa vie la perdra (Marc 8,35) ‘. Cet aphorisme de Jésus ne peut être compris qu’à partir de la conscience que l’être humain est immortel, ce qui sera au centre de l’analyse suivante, celle du quatrième type d’exigences.

La condition qui rend les prodiges possibles : le don de soi absolu et confiant

Nous sommes extrêmement fragiles, mais… immortels. La mort n’est qu’un passage. Un passage qui devient générateur de Vie lorsque nous l’affrontons avec générosité : “ En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ” (Jean 12, 24) . C’est ce que j’ai écrit dans la section intitulée « Les lois de la générosité et de la multiplication » (le troisième principe supérieur) du livre Les cinq principes supérieurs :

« Jésus de Nazareth utilisait des paraboles sur ces phénomènes prodigieux de la nature et de la vie quotidienne pour expliquer les lois spirituelles tout aussi prodigieuses. Quelques jours seulement avant de livrer sa propre vie, il a déclaré : ‘ En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit ’ (Jean 12, 24). Il devait parler avec son autorité caractéristique. Une autorité que toute sa personne transmettait et qui s’exprimait également dans ces mots qui lui étaient si propres, ‘ en vérité, en vérité, je vous le dis ‘, avec lesquels il commençait souvent ses prédications publiques ou ses confidences à ses disciples et amis les plus proches.

Il existe d’autres textes évangéliques liés à ce même thème ou à un thème similaire. Mais il ne s’agit pas de paraboles, mais de récits de faits. […] des récits de faits historiques supposés surprenants qui sont très difficiles à accepter pour nos esprits rationalistes : les récits de la multiplication des pains et des poissons (Jean 6, 1-15 ; Matthieu 14, 13-21 ; Marc 6, 32-44 ; Luc 9, 10-17) ou de pêches prodigieuses (Jean 21, 1-14 et Luc 5, 1-11). Si nous les étudions attentivement, nous pouvons constater que la multiplication n’est pas le seul élément commun entre la parabole du grain de blé et ces récits sur les repas de foule au bord du lac de Tibériade ou mer de Galilée et les pêches abondantes dans celui-ci.

Il existe un autre élément commun, qui est précisément la clé fondamentale pour découvrir le message central de tous ces textes : la condition qui rend possibles tant de prodiges de multiplication est la livraison absolute et confiante au dessein et à l’action puissante de Dieu ou de Jésus. Sans un tel abandon généreux, il n’y a pas de multiplication : si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul ; si nous ne mettons pas en commun tous nos pains et nos poissons, aussi insuffisants soient-ils, nous ne connaîtrons pas le bonheur profond de la fraternité et de la solidarité multiplicatrice ; si nous ne jetons pas à nouveau les filets, parce qu’Il le demande, même si nous sommes fatigués et découragés, le prodige ne sera pas possible… Ce don total comme condition pour pouvoir recevoir le don d’une nouvelle réalité prodigieuse apparaît aussi très explicitement dans la parabole du trésor caché dans un champ, ainsi que dans celle de la découverte d’une perle précieuse : rempli de joie, il va vendre tout ce qu’il possède et achète ce champ. […] lorsqu’il en trouve une de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède et l’achète (Matthieu 13, 44-45).

[…]

Je pense que si nous abordons les récits évangéliques de la multiplication des pains et des poissons sans porter de jugement préalable sur la possibilité réelle de tels prodiges, si nous nous servons uniquement de la critique interne de ces textes, la conclusion est, à mon avis, qu’il ne s’agit pas seulement de récits métaphoriques. Et je pense que l’on peut en dire autant des récits des pêches prodigieuses ou des apparitions corporelles de Jésus ressuscité. En fait, ces deux derniers éléments sont étroitement liés, car c’est lors d’une de ces apparitions, que l’Évangile de saint Jean relate au bord du lac, qu’une nouvelle pêche abondante a lieu.

Je dois préciser que je n’ai pas d’expérience directe du phénomène de la multiplication matérielle des aliments ou de la matérialisation d’autres objets, contrairement à d’autres phénomènes spirituels tels que la bilocation [chez une personne très proche de moi], que j’ai déjà mentionnée. Je crois cependant à la possibilité qu’ils se produisent réellement. Je pense qu’ils se sont produits non seulement dans la vie de Jésus-Christ, mais aussi dans celle de certains saints comme le frère dominicain noir péruvien Martín de Porres (1579-1639) ou celle de son compagnon d’origine espagnole Juan Macías (1585-1645). Le demi-millénaire qui s’est écoulé entre leur vie et leurs miracles et nos jours rend presque impossible la vérification de l’historicité de ces phénomènes de multiplication. Mais dans le cas de saint Juan Macías, la situation est différente : l’un des miracles attestés de manière irréfutable qui ont permis sa canonisation en 1975 par Paul VI (1897-1978) s’est produit au milieu du XXe siècle dans la localité d’Olivenza, tout près de Ribera del Fresno (Badajoz), son village natal.

Le 23 janvier 1949, plus de trois cents pauvres affamés ont mangé à leur faim un riz qui ne cessait d’augmenter dans plusieurs grandes marmites à partir des trois tasses (750 grammes) que Leandra Rebollo, la cuisinière de l’Institution caritative de San José, avait versées dans l’une d’elles. Elle était également originaire de Ribera del Fresno. Angoissée à l’idée que ce jour-là, ni les pauvres ni les filles internes ne pourraient manger, elle s’était adressée à saint Juan Macías, né dans son village plusieurs siècles auparavant, pour se plaindre de la situation. De nombreux habitants du village ont suivi avec étonnement le déroulement de ce phénomène qui a duré quatre heures.

Cependant, j’insiste à nouveau, je ne souhaite pas me concentrer sur ce type d’événements. Il s’agit de phénomènes qui peuvent certes contribuer à un véritable changement de paradigmes, à un changement de conscience, mais qui ne doivent pas nous détourner de l’essentiel : l’effort personnel quotidien au service des plus démunis, des plus défavorisés, des plus inconsolés ou des plus désespérés. Il est évident que trois ou quatre marmites de riz ne sont rien face à l’immense masse d’êtres humains affamés, exclus par le système aliénant et mensonger qui domine notre monde.

Ces phénomènes ne sont que les signes d’une Présence supérieure en laquelle nous pouvons avoir confiance et à laquelle nous pouvons nous abandonner sans réserve ni limite. Une Présence qui a le pouvoir de nous libérer du mal. Jésus, au moment le plus décisif de sa vie, sans défense face au pouvoir humain du procureur Ponce Pilate, dépouillé même de ses vêtements et couronné d’une couronne d’épines tressées provenant d’un buisson à grandes épines (probablement le Gundelia Tourneforti), affirma paradoxalement, avec une grande autorité, le pouvoir suprême de Dieu sur les événements :

‘ Pilate lui dit : Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t’avait été donné d’en haut ‘ (Jean 19, 10-11).

Si Dieu ne l’a pas sauvé d’une mort indigne, et s’il ne nous sauve pas maintenant de nos souffrances, c’est pour des raisons qui dépassent notre capacité de compréhension limitée. Mahatma Gandhi était convaincu de ce pouvoir et, en même temps, il connaissait bien notre capacité de compréhension limitée :

‘ Il existe une puissance indéfinissable qui remplit tout. Je le sens même si je ne le vois pas. Ce pouvoir invisible se fait sentir de lui-même et, malgré tout, il résiste à toute démonstration, car il est totalement différent de ce que je perçois à travers mes sens ‘ (Young India, 11 octobre 1928, page 340).

‘ Nous ne connaissons pas toutes les lois de Dieu ni leur fonctionnement. Les connaissances du scientifique le plus éminent ou du maître spirituel le plus important sont comme un grain de poussière ‘ (Harijan, 16 février 1934, page 9).

Les chrétiens, en particulier, ne peuvent s’empêcher d’intégrer leur ‘ lutte ‘ pour la justice et la paix dans ce cadre plus large qui replace tout dans sa position authentique : ‘ Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l’âme ‘ (Matthieu 10,28), nous exhortait Jésus. Mais ce sera déjà le thème du quatrième et dernier type d’exigences. Nous partageons des valeurs avec les non-chrétiens et les non-croyants, des valeurs telles que la justice et la paix, mais notre ‘ combat ‘ est pour le Royaume de Dieu. Un Royaume qui a également une dimension spirituelle, un Royaume qui était le véritable souci et la préoccupation de Jésus. “

Quatrième type d’exigences : une espérance certaine et inébranlable

Le dernier type d’exigences que j’essaie d’analyser dans cet article concerne le renoncement absolu à voir, avant que notre dernière heure n’arrive, le résultat de nos efforts et de nos sacrifices. Nous devons être conscients que, dans les longues périodes d’évolution, qui sont aussi les temps de l’Esprit, certains sèment et d’autres récoltent : « Je vous ai envoyés moissonner là où d’autres ont travaillé et souffert. D’autres se sont fatigués et vous récoltez le fruit de leurs efforts » (Jean 4, 38). Mahatma Gandhi le savait bien : « Nous devons accomplir notre devoir et laisser tout le reste entre les mains de Dieu ».

Et surtout, nous devons être bien conscients que, comme l’affirmait Albert Einstein, notre perception du temps est un mirage persistant. Le seul cadre temporel réel est celui que Raimon Panikkar appelait la tempiternité : un « temps » à la fois temporel et éternel, un temps infiniment « plus grand » que cette vie transitoire, un temps au cœur duquel se trouve le moment de la mort, avec toute sa rendu de comptes en quelques instants incompréhensiblement « dilatés ». Ce qui me donne la certitude que ceux qui ravagent Gaza et l’est de la République démocratique du Congo seront inévitablement condamnés à la fin. Il est certain que ceux qui n’ont pas encore découvert ce cadre réel de la tempiternité, que la science commence déjà à entrevoir, rejetteront un discours comme le mien.

Mais ceux qui l’ont déjà découvert ne peuvent revenir à un cadre réductionniste matérialiste, rationaliste et scientiste. Je terminerai donc cette quatrième et dernière partie de l’article en m’inscrivant dans un prodigieux cadre évolutif et éternel. Un cadre dans lequel, comme nous l’avons vu tout à l’heure en analysant le troisième type d’exigences (celui du don absolu et résolu), même la mort n’est qu’un passage.

Nous ne sommes que des semeurs dans un prodigieux cadre évolutif et éternel

C’est précisément cette grande question qui donne un sens différent au succès ou à l’échec supposé de nos vies. Pour les chrétiens, l’espérance est, avec la foi et l’amour, l’une des trois grandes vertus, les vertus théologales. Et c’est donc en raison de son importance décisive que j’ai commencé ainsi le livre El « Shalom » del resucitado (Le « Shalom » du ressuscité) en 2018 :

« C’était au début des années 70 du siècle dernier. Dans un monde où les fléaux de la faim et de la pauvreté continuaient de causer des souffrances et des épreuves innombrables, la course aux armements extrêmement coûteuse et la sinistre guerre froide, menées par les deux grandes puissances qui avaient émergé après la Seconde Guerre mondiale, étaient comme d’énormes nuages oppressants qui recouvraient tout. Ces années étaient aussi pour moi, né en février 1951, les premières après ma majorité. Ma douleur et ma rébellion intérieures face au monde si injuste que je découvrais étaient considérables. Cependant, certains rayons d’espoir, de beauté et de réconfort filtraient à travers quelques petites clairières entre ces nuages, illuminant mes préoccupations et ma vie quotidienne. Il s’agissait des textes prophétiques millénaires de la Bible :

‘ À la fin des temps […] On forgera des charrues avec les épées, et des serpes avec les lances. Nation contre nation, on ne lèvera plus l’épée, et on ne s’entraînera plus à la guerre ‘ (Isaïe 2, 2-5).

Plus de quarante ans après ma découverte de la doctrine et du mouvement de la non-violence et ma décision de devenir le troisième objecteur de conscience espagnol au service militaire, sans compter les témoins de Jéhovah, je me souviens encore de cette décennie avec gratitude. Et avec une certaine nostalgie, qui n’est pas sans rappeler en grande partie les souffrances de l’époque. Au fil des ans, d’autres éléments tout aussi lumineux ont fait naître en moi la certitude inébranlable que ces annonces prophétiques n’étaient pas les rêves ou les chimères de visionnaires qui vivaient il y a des millénaires dans un monde théiste obscurantiste, mais des prédictions justes et des promesses fiables qui, dans notre monde actuel, sceptique et positiviste, devraient être lues avec beaucoup de respect.

Ces clés ont fait naître dans mon cœur la certitude que les petits et les miséricordieux posséderont un jour la Terre, que la vérité et l’amour auront le dernier mot dans l’Histoire, que la paix viendra enfin comme le grand don messianique qui réconciliera l’humanité et essuiera toutes ses larmes. Au centre de tout ce réseau de clés et de certitudes (en grande partie empiriques, comme je vais essayer de le montrer), s’est enraciné de plus en plus fortement un récit qui, au fil des ans, devient pour moi de plus en plus émouvant et révélateur, plus fondamental et déterminant dans ma vie :

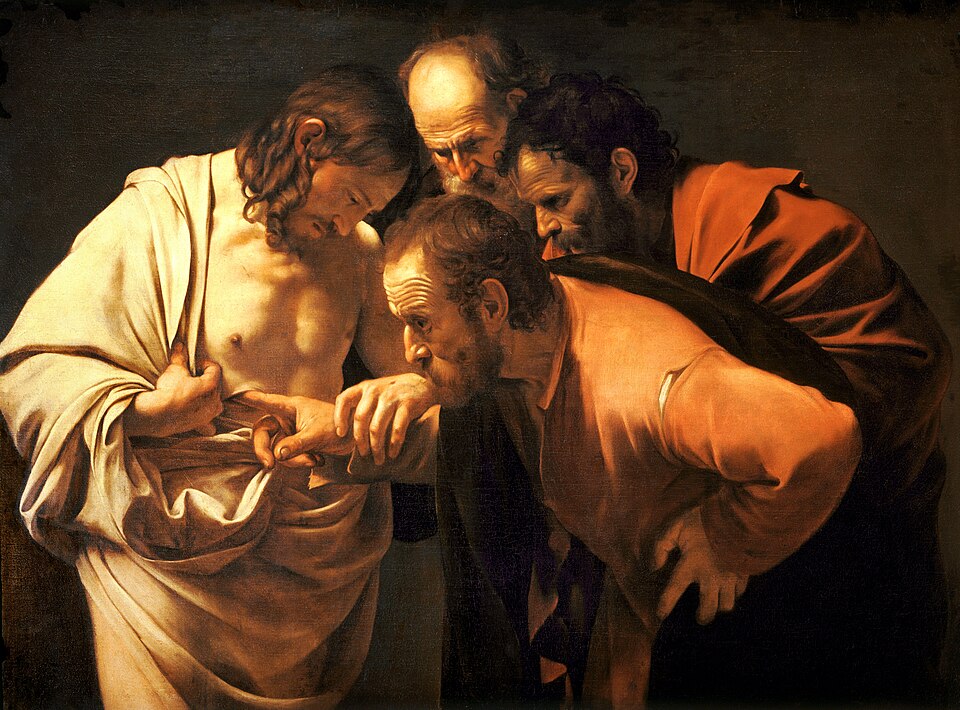

‘ Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! [Shalom !] Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie lorsqu’ils virent le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : Que la paix soit avec vous ! […] .

Thomas, l’un des Douze, surnommé ‘ le Jumeau ‘, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur ! Il leur répondit : Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans la blessure des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la même maison, et Thomas était avec eux. Alors Jésus apparut, les portes étant fermées, il se tint au milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous ! Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici, voici mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais homme de foi. Thomas répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! ‘ (Jean 20, 19-29)

Si ce texte relate des faits qui se sont effectivement produits au cours des premières heures de la nuit d’un dimanche de printemps à Jérusalem il y a près de deux millénaires, quelque chose d’essentiel devrait changer non seulement dans notre compréhension du phénomène humain, mais aussi dans notre vision même de la vie et du cosmos. »

Des expériences génératrices d’espoir

Mais il existe évidemment de nombreuses autres raisons d’espérer fermement qui n’ont rien à voir avec le christianisme. Les expériences dites de mort imminente sont certainement parmi les plus puissantes génératrices de cet espoir enraciné dans une expérience de tempiternité. Ces expériences sont de plus en plus fréquentes dans un monde comme le nôtre, où les techniques médicales de réanimation ont été tellement perfectionnées. Les expériences de solidarité et de participation collective à des projets qui font progresser l’humanité vers un monde meilleur sont également souvent sources d’espoir.

Et bien sûr, les pratiques spirituelles sérieuses le sont aussi. Ou devraient l’être, car je trouve surprenante la conception réductionniste du « présent » qui prévaut dans de nombreux spiritualismes. À partir de ces « spiritualités », on critique parfois les chrétiens qui, déconnectés du présent – selon eux –, projettent leur « mental » vers l’avenir, vers la résurrection ou vers l’éternité. Curieusement, j’ai constaté le paradoxe suivant : ceux-là mêmes qui me faisaient cette critique planifiaient, à leur tour, longtemps à l’avance, leurs vacances bourgeoises. Ce qu’ils ont finalement dû reconnaître lorsque je le leur ai fait remarquer.

Ces personnes devraient comprendre qu’une chose est une technique ou une pratique visant à éviter les divagations mentales inutiles (en observant, par exemple, nos pensées ou en nous demandant « Qui suis-je ? », comme le conseillait Ramana Maharshi), digressions qui vont généralement vers le passé ou vers l’avenir, et une autre chose que d’en faire quelque chose de si central dans nos vies que nous tombons dans un culte immature et réductionniste d’un Présent dont les horizons sont, pour reprendre Einstein, très plats et illusoires.

Dans mon article précédent, j’ai évoqué la grande erreur méthodologique des spiritualistes qui consiste à exiger un travail personnel/intérieur complet et achevé AVANT de prétendre œuvrer pour un monde plus juste. C’est cette idée, si souvent répétée du mahatma Gandhi : être d’abord soi-même le changement que l’on veut voir se produire « à l’extérieur ». Une maxime qui, dissociée de l’ensemble de ses enseignements et de sa vie, devient une pure déformation et manipulation de ce qu’était, disait et pratiquait le mahatma. Et je pense que nous sommes à nouveau confrontés à une autre erreur. À un réductionnisme spiritualiste qui prétend que seul existe ce qu’ils appellent « le présent ».

Menacés de résurrection

En fait, cette critique qui m’a été faite un jour, et à laquelle j’ai fait référence dans mon article précédent, dans laquelle on me reprochait de « prêcher » la paix sans être d’abord « réalisé », s’accompagnait d’une deuxième critique concernant l’espérance chrétienne projetée vers la vie éternelle. Voici la critique complète qui m’a été faite par la responsable d’un groupe de méditation orientale qui est apparue à la dernière heure du bref cours que je donnais, a pris la parole et, avec une grande assurance, a osé dire devant environ soixante-dix personnes : « Tu sais bien, Juan, que tu as beaucoup de choses personnelles à régler avant de donner des leçons à qui que ce soit. Et puis, j’en ai assez des espoirs projetés dans la vie éternelle ».

Elle faisait allusion au fait que je venais de citer les paroles d’un journaliste guatémaltèque sympathisant de la théologie de la libération, José Calderón : « Nous, les chrétiens, ne sommes pas menacés de mort, mais de résurrection ». Il semble que certains ne comprennent pas l’importance de ce qu’on appelle, dans une spiritualité véritablement libératrice, « le lieu théologique ». Il y a une différence radicale entre faire de la théologie aux côtés des enfants mourants de Gaza et se consacrer à la méditation tranquillement, loin d’eux, avec notre réfrigérateur bien rempli, notre compte en banque bien garni et notre vie bien rangée.

Apparemment, d’après ce que j’ai entendu dire à mon sujet par certaines de ces personnes qui pratiquent une spiritualité « supérieure », oser s’attaquer à quelque chose d’aussi énorme que la paix mondiale, travailler pour des causes terribles mais trop « lointaines », n’est rien d’autre qu’une fuite « mentale » (toujours cette obsession du « mental ») de l’ici et maintenant, ainsi que de la relation difficile avec les personnes proches.

Pour ma part, je pense que c’est plutôt le contraire qui est vrai : les générations futures regretteront davantage le silence de la grande masse des gens bien face aux guerres et aux génocides que la méchanceté des élites qui les provoquent. C’est précisément la vision des maîtres de la non-violence. L’Évangile indique également très clairement qu’il nous est demandé d’aller au-delà de notre environnement immédiat et que nous pouvons fonder sur la doctrine de Jésus le regret des maîtres de la non-violence face au silence et à la passivité de ceux qui constituent la grande masse des gens bien.

Ce dont je suis certain, c’est qu’il est trop insupportable d’affronter la réalité de Gaza ou de la République démocratique du Congo. Si, dans nos propres sociétés, déjà si durement touchées par les énormes inégalités résultant du libéralisme, on observe ce qu’Enrique Carpintero (docteur en psychologie, psychanalyste, fondateur et directeur de la revue et de la maison d’édition Topía) appelle « un excès de réalité », à quel point les tragédies vécues par ces sociétés dévastées sont-elles encore plus excessives !

Même si le maître dit au méditant que s’asseoir en silence, c’est mourir à tout… dans ce silence méditatif, il n’y a en réalité ni sang, ni hurlements, ni viscères sur le sol. À moins que la méditation ne naisse du plus profond de soi, qu’elle soit si profonde et génère une empathie si intense… qu’elle brise le mirage de la distance et de la séparation avec les victimes. Mais cela est assez exceptionnel. « Les victimes » ne sont généralement que des fantômes dans notre « mental », et non une réalité aussi matérielle que le sol sur lequel nous méditons.

Comme les statistiques. Il n’y a pas des centaines de milliers de femmes violées en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des abstractions mentales grâce auxquelles certains d’entre nous « s’échappent » un jour du présent, ainsi que de la coexistence difficile avec les personnes qui nous entourent. Seules Pauline, Chantal, Marcelline… sont réelles. Que ceux qui veulent continuer à critiquer les « activistes » ou à se bercer d’illusions en prétendant que pour Gandhi, la seule quête était intérieure, le fassent.

Mais il serait beaucoup plus honnête de reconnaître notre lâcheté et toutes nos limites (comme le fait Norman Filkenstein dans la vidéo sur le message de Gandhi (minutes 1-5 et 12-18). Ce serait plus honnête que de déformer le message du mahatma ou de critiquer l’espoir de résurrection de ces chrétiens qui, en Amérique latine, donnent généreusement leur vie pour dénoncer la Vérité.

José Calderón : apprendre à lire l’Évangile avec Teilhard de Chardin

Malgré ces critiques spiritualistes, la formulation citée de José Calderón me semble si juste et profonde que je pense qu’il faut citer ici le texte intégral dans lequel elle apparaît dans la revue SIC du 27 avril 2014 :

« Ils disent que je suis ‘ menacé de mort ‘. Peut-être. Quoi qu’il en soit, je suis tranquille. Car s’ils me tuent, ils ne m’ôteront pas la vie. Je l’emporterai avec moi, suspendue à mon épaule, comme un sac de berger.

La vie – la vraie vie – s’est renforcée en moi lorsque, grâce à Pierre Teilhard de Chardin, j’ai appris à lire l’Évangile : le processus de la Résurrection commence avec la première ride qui apparaît sur notre visage ; avec la première tache de vieillesse qui apparaît sur nos mains ; avec le premier cheveu blanc que nous découvrons un jour sur notre tête, en nous coiffant ; avec le premier soupir de nostalgie pour un monde qui s’éloigne soudainement sous nos yeux.

C’est ainsi que commence la résurrection. C’est ainsi que commence, non pas cette chose incertaine que certains appellent ‘ l’autre vie ‘, mais qui, en réalité, n’est pas « l’autre vie », mais la vie ‘ autre ‘ (différente).

On dit que je suis menacé de mort. De mort corporelle, celle que François aimait. Qui n’est pas ‘ menacé de mort ‘ ? Nous le sommes tous, dès notre naissance. Car naître, c’est aussi un peu s’enterrer.

Menacé de mort. Et alors ? Si tel est le cas, je leur pardonne d’avance. Que ma croix soit une parfaite géométrie d’amour, à partir de laquelle je puisse continuer à aimer, à parler, à écrire et à faire sourire, de temps en temps, tous mes frères les hommes.

Que je suis menacé de mort. Il y a, dans cet avertissement, une erreur conceptuelle. Ni moi ni personne n’est menacé de mort. Nous sommes menacés de vie, menacés d’espoir, menacés d’amour.

Nous nous trompons. Nous, les chrétiens, ne sommes pas menacés de mort. Nous sommes ‘ menacés ’ de résurrection. Car en plus d’être le Chemin et la Vérité, Il est la Vie, même s’Il est crucifié au sommet du dépotoir du Monde… »

Conclusion : quatre analyses et une seule conclusion finale

Que pourrions-nous accomplir, nous, quelques centaines d’êtres humains prêts à tout, prêts à accepter ces exigences que je viens d’expliquer ? Ne disons donc pas que nous sommes impuissants face à l’impunité inébranlable d’une poignée de puissants. Commençons par reconnaître que nous ne sommes pas prêts à un engagement absolu, comme le reconnaît honnêtement Norman Filkenstein.

Les propositions que je viens d’exposer relèvent d’un domaine personnel intime, différent du domaine institutionnel dans lequel s’inscrivent les propositions de Jeffrey Sachs et Sybil Fares dans cet article. Mais elles sont complémentaires. Je conclurai par quelques lignes qui me semblent opportunes et qui pourraient peut-être résumer le contenu de mon livre Les cinq principes supérieurs :

« Ces lois d’« autre ordre » qui ont guidé le mahatma Gandhi existent réellement. Il s’agit de lois capables de produire le ‘ miracle’ de la multiplication disproportionnée de nos petits efforts ; le ‘ miracle ‘ de la multiplication du bien face au mal ; le ‘ miracle ‘ de trouver paradoxalement notre propre bonheur au moment même où nous le conditionnons au bonheur des plus démunis ; le ‘ miracle ‘ qui fait que le plus lourd des jougs, le renoncement à nous-mêmes (un fardeau qui dépasse nos propres forces), devient doux et léger dès l’instant où nous l’acceptons et où nous faisons confiance à une Force supérieure pour nous aider à le porter ; voire le ‘ miracle ‘ qui fait que même le plus petit d’entre nous peut changer le cours de l’histoire. »

Peinture : L’incrédulité de saint Thomas (Caravaggio, 1600-1601)

Norman Finkelstein: ” Ce que Gandhi dit à propos de la non-violence, de la résistance et du courage " (Democracy Now, 2012)