Lo que ocurrió en Ruanda y en el Este del Congo no pertenece solo a la historia de África, sino a la conciencia de la humanidad. Detrás del silencio de la diplomacia y de la retórica de los derechos humanos se esconde un mundo de cálculo, de intereses y de engaño. Esta reflexión intenta revelar ese entramado de poder e impunidad —no para juzgar, sino para comprender qué pueden significar hoy la verdad y la justicia.

Una impunidad insoportable

He expresado en muchas ocasiones mi indignación ante la inquebrantable impunidad de la que siguen gozando las élites poderosas en el siglo XXI. En mi libro Rwanda. Le procès du FPR me detuve largamente en este tema. Se trata de una realidad que nos lleva hasta el límite de nuestra resistencia ética y pone a prueba incluso nuestra comprensión del gran misterio que es la Vida.

Para algunos de nosotros, esta constatación es fuente de un profundo desconcierto, un verdadero choque interior. Especialmente para quienes, aunque viven lejos de tales atrocidades, aún conservan la capacidad de empatía hacia las víctimas y sienten en sí mismos una indignación inevitable ante las injusticias y barbaries que se cometen en la región de los Grandes Lagos.

La sumisión de Occidente a la esfera anglosajona dominante

Cuando hablamos de los dirigentes del llamado Occidente colectivo —países que se presentan a sí mismos como el compás moral del mundo, pero que en realidad suelen estar gobernados por políticos indignos o incompetentes— no me refiero únicamente a las élites del Reino Unido. Por necesidad, también deben incluirse los Estados Unidos en el término anglo que precede a occidental. Es más: podríamos incluso englobar en esa expresión al conjunto del mundo anglosajón —Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda—, y en los hechos, aunque en menor medida, también a los países escandinavos.

No sólo Washington y Londres desempeñaron un papel clave en la tragedia de África Central; también Canadá tiene mucho que reprocharse. Este país, que se gusta a sí mismo como mediador humanitario y campeón de los derechos humanos, participó en realidad en el diseño del proyecto político y militar que precipitó a Ruanda y a Zaire en el abismo. La implicación canadiense en la reestructuración de las fuerzas armadas (tutsis) ruandesas, en la diplomacia internacional e incluso dentro de las operaciones de la ONU, es una realidad raramente reconocida, pero que contribuyó de forma decisiva a la escalada de violencia y de masacres.

Sin embargo, la lógica de esta dominación anglo-occidental va mucho más allá. Es una constante histórica: lenguas, culturas y pueblos deben desaparecer en cuanto obstaculizan los intereses geopolíticos o económicos de las élites. Así vemos en el Ruanda actual no sólo la eliminación sistemática de casi todas las capas dirigentes de la mayoría hutu, sino también el desplazamiento deliberado del idioma francés —durante siglos parte esencial de la identidad cultural y del anclaje internacional del país—, sustituido ahora por el inglés. Este cambio lingüístico no es un detalle casual, sino un símbolo poderoso de la sumisión total de una nación a los nuevos amos de la esfera anglosajona.

La paradoja de la Francofonía

Hay paradojas tan grandes que ya no admiten la ironía. Que un país que ha desterrado el francés de sus escuelas, de sus instituciones y de su vida pública sea hoy el portavoz de la Francofonía, es uno de esos símbolos dolorosos de nuestra época.

En 2018, Louise Mushikiwabo, una política ruandesa marcadamente anglófona, fue nombrada secretaria general de la Organisation internationale de la Francophonie. Lo que alguna vez fue concebido como una comunidad de lengua, cultura y enriquecimiento mutuo, se ha convertido así en un instrumento de cosmética política.

Francia, que permitió todo esto, pareció resignarse a su propia marginación. No solo aceptó que su lengua desapareciera de Ruanda, sino también que su influencia fuera vaciada bajo la apariencia de una armonía diplomática. El presidente Emmanuel Macron llegó incluso a pedir perdón a Paul Kagame: un gesto que consumó la inversión de los papeles y de las responsabilidades, el arrepentimiento que cambia de dirección.

En esta inversión simbólica se revela algo más profundo: un proceso espiritual de sometimiento. Europa se inclina ante un poder que no domina únicamente en lo económico o lo militar, sino también en lo mental. El lenguaje de la reconciliación se utiliza para disfrazar la sumisión; palabras como “asociación” y “modernización” sirven de velo al despojo de la autonomía y de la verdad.

Es una paradoja que trasciende a Ruanda y a la Francofonía. Dice algo esencial sobre una civilización que ha entregado su propia medida de dignidad y ya no percibe que habla con la lengua de otros —no solo en sus palabras, sino en su manera de pensar, de juzgar y de callar.

Los verdaderos responsables

Sería demasiado fácil atribuir toda la culpa a los ejecutores visibles de la violencia.Quienes obedecieron órdenes o dirigieron tropas no fueron más que las manos de un poder que pensaba, calculaba y decidía en otra parte. Detrás de cada crimen hay una estructura; detrás de cada orden, una estrategia; detrás de cada silencio, un interés.

El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional de España, lo comprendió cuando en 2008 emitió no una, sino cuarenta órdenes internacionales de arresto contra miembros del régimen del FPR. Fue un raro momento de justicia en un mundo que prefiere mirar hacia otro lado.

Pero el expediente desapareció en los cajones de la diplomacia, bajo la presión de Estados Unidos, del Reino Unido y, en cierta medida, de Francia. Los acusados siguieron libres: viajaron, fueron recibidos y elogiados. La impunidad se convirtió en un signo de estatus.

Sin embargo, la responsabilidad va mucho más allá de esos nombres y rostros.

Detrás de ellos se ocultan los poderes invisibles: redes financieras, fondos de inversión, empresas extractivas y élites políticas que operan en la frontera entre la economía y la guerra.

Son los arquitectos de un sistema en el que el verdugo puede matar sin culpa, y las víctimas desaparecen sin voz.

No se trata de un solo pueblo, ni de una ideología, ni de un líder. Es una simbiosis de dinero, poder y miedo. La guerra de Ruanda no fue un estallido espontáneo de odio, sino una jugada calculada en un juego mucho más amplio: redefinir las zonas de influencia, asegurar los recursos minerales, reescribir las alianzas. Bajo el discurso moral de la democracia y los derechos humanos se ocultaba una lógica fría en la que todo tenía un precio — incluso la vida.

En Entre Tierra y Cielo (pp. 37-46) escribí que el mal rara vez se presenta en su forma más pura. Se reviste con el manto de la respetabilidad, habla el lenguaje del diplomático y sonríe con el rostro de la razonabilidad. Así también aquí: tras la máscara de la intervención humanitaria se escondía una política de saqueo y de control.

Quien alcanza a ver esto comprende que la impunidad no es un error, sino un sistema: la prolongación del poder por otros medios, la confirmación de que la ley se vuelve flexible cuando se trata de los fuertes.

Saqueo y cobertura política

El verdadero dominio sobre África Central no se ejerció en los campos de batalla, sino entre bastidores. Mientras se hablaba de “construcción de la paz” y “estabilidad regional”, se organizaba en silencio una de las mayores operaciones de expolio de la historia moderna. Bajo el pretexto de la cooperación y la ayuda, ejércitos y empresas penetraron en el Este del Congo, amparados por un lenguaje diplomático y por eslóganes morales. Detrás de cada palabra se escondía un contrato; detrás de cada visita, una declaración de intereses.

Las riquezas de la región –coltán, cobalto, oro y diamantes– se convirtieron en el nuevo botín de una vieja lucha: quien controla los recursos, controla el mundo. Lo que para los pueblos congoleños podría haber sido fuente de vida, se transformó en su maldición. Su tierra fue agotada, sus aldeas destruidas, sus hijos vendidos a una economía que se proclama “sostenible”.

Europa observó en silencio. Algunos incluso aplaudieron. Políticos dispuestos se ofrecieron como portavoces de una política que legitimaba el saqueo. En España, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica, el patrón se repitió: ministros, diplomáticos y figuras del ámbito humanitario prestaron, bajo la bandera de la solidaridad internacional, su autoridad a una política que, en esencia, no era sino un pillaje organizado.

Pero el poder de las armas fue superado por el poder de la palabra. Periodistas, académicos y formadores de opinión formaron el coro que tranquilizaba al mundo: todo ocurría en nombre de la paz, del progreso y de los derechos humanos. La mentira dejó de ser una desviación de la verdad para convertirse en su sustituta.

La responsabilidad, por tanto, no recae únicamente en los hombres que dispararon, sino en quienes diseñaron los marcos, redactaron los tratados y proveyeron el lenguaje con el que el crimen fue rebautizado como necesidad. Aquellos que sabían y callaron; los que vieron y, aun así, escribieron lo que se esperaba de ellos, cargan con una culpa más profunda que la de los ejecutores.

Quien contempla los mapas de este poder comprende que Ruanda y el Este del Congo fueron solo peones en un tablero mucho más amplio: el afán de controlar las riquezas que alimentan el mundo digital y militar. Detrás de cada guerra civil hay un balance de valores bursátiles; detrás de cada acuerdo de paz, un cálculo económico.

Lo que aquí se revela es una fractura fundamental entre la verdad y el poder.

Porque el mundo prefiere la calma de la mentira al desasosiego de la conciencia.

Y, sin embargo, quedan hombres y mujeres que se niegan a callar, que buscan palabras que no estén compradas. Quizás ahí comience la justicia: en el hecho de que todavía exista un lenguaje que no haya sido apropiado por el poder.

Un mundo oscuro

A veces la historia parece repetirse en versiones cada vez más sombrías. Los hechos que prueban la existencia de estas manipulaciones están a la vista de todos, pero su eco se atenúa. Lo que no se quiere oír, simplemente no se transmite. Así, la verdad permanece encerrada en notas al pie, informes y testimonios que casi nadie lee.

El 22 de abril de 1994, en medio del horror de la tragedia ruandesa, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas –a instancias del FPR, de los Estados Unidos y… de Bélgica– decidió reducir la fuerza de paz de la ONU, la MINUAR, a apenas 270 efectivos, de los cuales 120 eran civiles. Fue como colocarse una venda en los ojos para no ver. Boutros Boutros-Ghali, entonces secretario general de las Naciones Unidas, lamentó públicamente aquella decisión.

Más tarde escribió, en su libro Mes années à la maison de verre (París, Fayard, 1999): “Los Estados Unidos, con el firme apoyo del Reino Unido, hicieron todo lo posible para impedir el despliegue de una fuerza de las Naciones Unidas en Ruanda —y lo lograron”.

La iniciativa francesa, Opération Turquoise, concebida para proteger a los civiles y abrir corredores humanitarios, fue objeto de difamación y sospecha. También se sabotearon los intentos de reforzar la MINUAR o, dos años después, de proteger a los refugiados en Zaire.

Francia quedó sola. El resto de la comunidad internacional observó, atrapada entre la cobardía, el cálculo diplomático y la indiferencia moral.

Mientras tanto, el FPR consolidaba su control. Año tras año, el régimen repite la misma acusación: que el mundo abandonó a los tutsis. Pero detrás de esa denuncia se esconde una estrategia: quien domina el relato, posee el poder. Quien se proclama víctima, elude la pregunta sobre su propia culpa. Así se invierte la historia: el verdugo se convierte en víctima, y quien interroga es declarado cómplice.

Todo esto constituye el decorado de lo que llamo el mundo oscuro: un orden en el que la verdad se intercambia por influencia, la justicia depende de la diplomacia y la memoria misma se ha convertido en campo de batalla. La mayor mentira no es negar la verdad, sino sustituirla por una alternativa verosímil.

Y, sin embargo, incluso en esa oscuridad brilla una débil luz: la certeza de que el mal nunca es total, por omnipresente que parezca. Porque quien sigue buscando la verdad, a pesar de todas las amenazas, mantiene en pie algo de la humanidad. Y quizá sea esa, en medio de tanta oscuridad, la dulce fuerza de la resistencia: la decisión de seguir siendo humano allí donde la humanidad se ha convertido en un riesgo.

¿Genocidio o depuración étnica?

Hay palabras que se han convertido en símbolos, tan cargadas de sentido que acaban ocultando más de lo que revelan. Genocidio es una de ellas. Pertenece a las expresiones más densas de nuestra época: un término jurídico que concentra a la vez moral, emoción e historia. Pero precisamente por eso suele ser mal utilizado, reducido o elevado a una palabra sagrada que no admite contradicción.

Nunca he dudado de que la destrucción del pueblo judío europeo por la Alemania nazi constituye una de las páginas más atroces de la historia humana. La deshumanización y el exterminio sistemáticos que allí tuvieron lugar desafían toda imaginación. Y, sin embargo, no debemos cegarnos ante el uso instrumental que más tarde se ha hecho de ese concepto —como si solo un pueblo, una historia, un sufrimiento pudieran servir de medida para todos los demás.

A lo largo de los años de investigación, diálogo y trabajo de campo en Ruanda y el Congo, aprendí cómo estas categorías, concebidas para hacer justicia, pueden a veces servir para encubrir la injusticia. Cómo la eliminación de millones de hutus y congoleños —hombres, mujeres y niños— queda fuera del campo de visión porque no encaja en el relato dominante. Y cómo, al mismo tiempo, el número de víctimas de la élite feudal tutsi ha sido sistemáticamente inflado para desviar la cuestión de la culpa y consagrar las relaciones de poder.

En mi ensayo El abuso de un genocidio intenté comprender ese mecanismo. No para contraponer un sufrimiento a otro, sino para mostrar cómo las palabras pueden convertirse en armas. Cómo las cifras, los informes y las definiciones ocupan el lugar de la experiencia humana.

Porque, jurídicamente hablando, se pueden matar a diez millones de personas sin que se llame “genocidio”; y, al mismo tiempo, se puede elevar a trescientas mil víctimas como símbolo, porque conviene a la lógica del poder.

Manipulaciones en torno al término “genocidio”

La fuerza de una palabra no reside solo en lo que dice, sino también en lo que permite callar. El término genocidio, que en su origen fue concebido para nombrar lo innombrable, se ha convertido con los años en un instrumento de poder y de interpretación. Cuanto más se utiliza, menos se escucha lo que realmente significa.

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) dictaminó que, aun sin planificación previa, las matanzas de 1994 debían considerarse como genocidio. Jurídicamente, quizá sea correcto; moralmente, resulta inquietante. Porque mientras se reservaba ese reconocimiento para el sufrimiento de los tutsis, la exterminación masiva de hutus y congoleños quedaba fuera del cuadro —como si su muerte fuera una estadística y no un crimen.

El régimen de Paul Kagame lo denomina “el genocidio de los tutsis” y habla con condescendencia de los “hutus moderados”: una expresión que divide a las víctimas y disimula la culpa.

Según Christian Davenport y Allan C. Stam, así como otros investigadores independientes, las víctimas hutus del FPR durante ese mismo período fueron más numerosas que los tutsis asesinados por las milicias extremistas. Pero en el discurso público solo existe una verdad, cuidadosamente custodiada por el lenguaje de la culpa y del perdón.

Quien se atreve a cuestionar ese marco es inmediatamente sospechoso. La duda deja de ser signo de honestidad intelectual para convertirse en falta moral. Así, la verdad ha quedado rehén de sus propios dogmas.

Lo que me conmueve no es solo la arbitrariedad de las definiciones, sino el vacío que dejan detrás. Porque toda categoría jurídica, por precisa que sea, permanece impotente ante el sufrimiento humano. El lenguaje del derecho tiene sus límites: puede decir qué ocurrió, pero no cómo ocurrió, ni por qué hiere tan profundamente el alma de un pueblo.

Cuando el genocidio solo se reconoce allí donde resulta políticamente útil, el concepto pierde su núcleo moral. Entonces deja de ser una palabra de justicia para convertirse en un instrumento del olvido.

Genocidio y depuración étnica: un lenguaje no neutral

El lenguaje nunca es inocente. Quien habla de asesinato o de justicia no elige solo palabras, sino también visiones del mundo. Los términos con los que nombramos el mal suelen ser definidos por el poder, no por la compasión. En la historia de Ruanda, eso resulta dolorosamente visible.

Durante ya tres décadas, los conceptos de genocidio y depuración étnica no solo se han utilizado jurídicamente, sino también como herramientas de manipulación política. Detrás de cada informe se esconde una agenda; detrás de cada silencio, un cálculo. Las matanzas de 1994 son percibidas en la narrativa internacional casi exclusivamente como “el genocidio de los tutsis”, mientras que la destrucción masiva de hutus y congoleños apenas se menciona —como si el mal fuera propiedad exclusiva de algunos.

A menudo he pensado que, con nuestra precisión técnica, nos hemos vuelto moralmente más pobres. Porque cuando el derecho y la moral se someten a la utilidad política, incluso la palabra genocidio pierde su santidad. Se convierte en una moneda que cambia de manos, según quién tenga el poder de pronunciarla.

Por eso prefiero el término depuración étnica. Es más sobrio, pero también más honesto: nombra lo que ocurre cuando un pueblo es borrado sistemáticamente, no solo en su cuerpo, sino también en su memoria, en su lengua y en su tierra. Es un concepto que permanece más cerca de la experiencia humana, sin la carga de una sacralización ideológica.

La destrucción no planificada pero deliberada de hutus y congoleños, solo por pertenecer a una determinada comunidad, no es menos atroz porque se la llame de otro modo. Según la doctrina oficial, no debe denominarse genocidio; y, sin embargo, posee todos sus rasgos: la deshumanización, la aniquilación y el silencio que la sigue.

Mientras tanto, en otras partes del mundo —en Gaza, en Ucrania, en Sudán—, las mismas palabras vuelven a pronunciarse, cada vez con nuevos matices de indignación o de justificación.

Rara vez aprendemos de la historia: más bien la repetimos con otros argumentos. El lenguaje mismo se ha convertido en una línea de frente donde la verdad y la propaganda se enfrentan.

Quizás esa sea la herida más profunda de nuestro tiempo: que las palabras, destinadas alguna vez a sanar y a testimoniar, hayan sido también contaminadas. Y que quien desee hacer justicia al sufrimiento deba, antes que nada, purificar el lenguaje con el que habla.

Existe Alguien más poderoso que nuestras élites

Hay momentos en que el mundo deja caer su máscara. Entonces vemos la obscena impunidad de los poderosos, la banalidad de sus decisiones, el vacío detrás de sus palabras. Y nosotros, testigos de tanta injusticia, sentimos cómo nuestra indignación se agota. ¿Qué puede hacer un solo ser humano frente a un orden que ha legitimado su propia culpa?

Y, sin embargo, algo en nuestro interior susurra que existe más que este círculo de violencia y cálculo. Los maestros de la no violencia lo han repetido siempre: existe Alguien más poderoso que nuestras élites. No un poder que compite con el suyo, sino un poder que lo desenmascara porque no pertenece a este mundo.

La figura de Jesús de Nazaret, tal como aparece en los Evangelios, sigue siendo para mí la contradicción más profunda de todo sistema fundado en el poder o en la posesión. En Él no se revela una estrategia, sino una entrega; no una ideología, sino una libertad pura. Es el hombre que rehúsa dominar y, precisamente por eso, se convierte en el verdadero Rey.

Esa misma fuerza la reconocemos en quienes, en nuestro tiempo, encarnan la no violencia: Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Óscar Romero, y tantos otros desconocidos cuyos nombres jamás aparecerán en los libros. Ellos ejercen otro tipo de poder: un poder que no impone, sino que invita; que no destruye, sino que restaura; que encuentra su fuerza en la fidelidad, no en el éxito.

Quien comprende esto sabe que la fe no es la huida de quien ya no tiene nada que decir, sino la elección de quien se niega a aceptar el mal como última palabra. La fe no es ciega: ve con más claridad que el cinismo, porque se niega a capitular ante la desesperanza.

En ese sentido, Jesús no es solo una figura religiosa, sino un compás moral, una voz silenciosa en medio de la tormenta del cálculo. Él muestra que la verdad nunca se sirve del poder, sino de la vulnerabilidad; que la justicia no se impone, sino que nace de la compasión.

Quien cree en Él no cree en un cielo lejano, sino en la posibilidad de que el mundo sea distinto. Y que incluso el gesto más pequeño de fidelidad —una palabra de verdad, un acto de solidaridad, una mano que se niega a golpear— participa de una fuerza más grande que los poderes de este mundo.

La victoria definitiva sobre el mal

Sabemos por experiencia lo difícil que es creer de verdad que el bien es más fuerte que el mal. Porque lo que ven nuestros ojos suele decir lo contrario. Vemos cómo la mentira y la violencia avanzan, cómo las personas son manipuladas o se resignan, cómo el miedo se instala en los corazones de quienes un día tuvieron esperanza. En esos tiempos, la fe parece una forma de ceguera, o peor aún, una negativa a mirar la realidad de frente.

Y, sin embargo, la fe no es una huida, sino una elección. Es negarse una y otra vez a conceder al mal la última palabra. Es orientar el corazón hacia una luz que no se apaga, aunque apenas se vea. Rezar por la cercanía, incluso cuando Dios parece distante. Seguir haciendo el bien, aunque parezca inútil.

Esa fe no nos exime de responsabilidad; al contrario, la agudiza. Porque quien cree en la fuerza del bien sabe que cada acto cuenta. Estamos llamados a denunciar la injusticia, a mostrar solidaridad con quien sufre, a buscar la verdad donde reina el abuso. No con la pretensión de salvar el mundo —como proclaman ciertos movimientos activistas—, sino con la certeza de que todo gesto sincero tiene sentido, de que nuestras acciones no son en vano.

Los ruandeses dicen: “Imana irafashwa” —“Dios debe ser ayudado”. No quieren decir que Dios sea débil, sino que no quiere consumar su victoria sin nosotros. Nos invita a formar parte de su obra. Nuestros gestos pueden ser pequeños y frágiles, pero en su humildad se esconde una fuerza divina.

Este es un camino arduo. Requiere valor para perdonar donde la herida persiste, fidelidad en los pequeños gestos de bondad, esperanza allí donde la desesperanza se impone. Exige firmeza para seguir hablando de justicia mientras el mundo aparta la mirada. Y, sin embargo, cada vez que alguien se niega a participar en la lógica del odio, algo se mueve en el tejido del mundo.

Yo mismo sé cuán difícil es vivir de verdad estas palabras. La fe no es una posesión, sino un ejercicio: a veces un grito en la noche, a veces un silencio que solo después adquiere sentido. Y, sin embargo, una y otra vez, la gracia regresa —no como triunfo, sino como una presencia suave.

Así, creer deja de ser una evasión para convertirse en un camino de perseverancia y humilde confianza. Porque cada vez que respondemos al mal con un acto de amor, una palabra de verdad o un gesto de misericordia, damos testimonio de una realidad más grande: que el mal pierde su poder, y que la última palabra pertenece a Dios.

Y tal vez esa sea la verdadera esperanza: que, en medio de tanta oscuridad, todavía existan personas que no dejan de ser humanas.

A veces un capítulo no termina con una conclusión, sino con un silencio. Un aliento suspendido entre la indignación y la oración. Porque quien ha mirado demasiado tiempo la oscuridad sabe que la esperanza no es un sentimiento, sino una disciplina: una manera de seguir mirando, de seguir escuchando, de seguir amando a pesar de todo.

Así termina esta parte, no con un punto, sino con una coma: la invitación a continuar, a seguir buscando signos de luz en un mundo que parece haber perdido su alma.

El precio de la verdad

La verdad tiene su precio. No se deja poseer, ni manipular, ni utilizar sin vengarse.

Quien la busca corre siempre el riesgo de quedar fuera del círculo —no invitado, no deseado.

En nuestro mundo, la verdad ya no es un bien común, sino una posesión frágil que debe ocultarse con cuidado. Circulan demasiadas verdades: oficiales, diplomáticas, ideológicas, mediáticas. Y, entre todas ellas, subsiste otra verdad —silenciosa, incómoda, que no se compra ni se tuitea.

A veces parece perdida. Porque quien la defiende paga un precio: desprecio, soledad, incomprensión. El mundo siempre ha dejado morir en silencio a los mártires de la verdad.

Pero quizá sea precisamente esa su fuerza: que resiste sin poder, que vive en quienes se niegan a traicionarla, por insignificantes que parezcan.

La verdad no necesita propaganda. Solo necesita personas dispuestas a escuchar, a ver, incluso a sufrir, sin apartar la mirada. Es la voz que no grita, pero que sigue hablando, incluso cuando ya nadie escucha.

Hay una profunda soledad en seguir creyendo que la verdad importa. Y, sin embargo, esa soledad no está vacía. Está habitada por la certeza de que en cada ser humano existe un lugar al que la mentira no puede entrar. Allí comienza la libertad.

El silencio de la mentira

Las mentiras no mueren por falta de pruebas, sino por falta de valor. Prosperan en el silencio –no en el silencio de la contemplación, sino en el del cálculo. Es el silencio de quien sabe, pero calla; de quien ve, pero mira hacia otro lado; de quien prefiere participar antes que resistir.

Así nace un silencio colectivo, refinado y eficaz. Resuena en las redacciones donde las noticias se pesan y se filtran, en las salas de reuniones donde las decisiones ya están tomadas, en las aulas donde se habla de justicia, pero se callan los crímenes. Ese silencio no está vacío: está lleno de miedo, de intereses y de diplomacia.

Lo he visto muchas veces, en África, en Europa, en instituciones que se llaman a sí mismas humanitarias. Se habla de paz mientras se entregan armas, de derechos humanos mientras se firman acuerdos con dictadores. Y los medios, que alguna vez tuvieron la vocación de revelar, se limitan hoy a lo que encaja en el formato. La verdad debe permanecer empaquetable, digerible, inofensiva.

La mentira no exige convicción, solo comodidad. Se insinúa en el lenguaje de la sensatez, de la moderación, del orden. Se presenta como equilibrio, como prudencia, como “pensamiento constructivo”. Así, la verdad se reduce a una opinión, y la justicia a un compromiso.

Y, sin embargo, cada ser humano sabe, en lo más profundo, cuándo participa en una mentira. Existe ese breve instante de vacilación, esa sensación incómoda de estarse traicionando. Algunos la ignoran; otros la apaciguan con palabras como “realista” o “profesional”. Pero esa incomodidad es el aliento de la verdad, que no se deja expulsar.

Donde la verdad habla, desaparece la comodidad. Nos priva de la ilusión de la neutralidad.

Quizás por eso se la teme tanto: porque nos devuelve a la responsabilidad.

Epílogo

Estas reflexiones nacen de las heridas de Ruanda y del Este del Congo, de la experiencia de la impunidad y del poder. No buscan solo acusar, sino comprender; no desalentar, sino mantenernos despiertos. Porque incluso en la injusticia más oscura sigue existiendo la posibilidad de que alguien se levante, escuche y dé testimonio.

Y tal vez ahí comience ya la curación: en que, en un mundo que ha perdido la esperanza, aún existan voces que se atreven a traerla.

Así termina este ensayo, no con un punto, sino con una coma: la invitación a seguir adelante, a continuar buscando signos de luz en un mundo que parece, cada vez más, perder su alma.

Serge Desouter (Amberes, Bélgica) es misionero de los Padres Blancos, sacerdote y especialista en desarrollo rural y cooperación internacional. Ha trabajado durante más de medio siglo en África —principalmente en Ruanda, Níger y Madagascar— como investigador, formador y consultor para organismos internacionales como la FAO, el ACNUR, el PNUD y el Tribunal Internacional para Ruanda (TPIR). Autor de más de treinta obras y de cientos de artículos, su trabajo aborda temas relacionados con la espiritualidad, la historia africana, la justicia internacional y el diálogo intercultural. Actualmente reside en Bélgica, donde continúa su labor de escritura y su colaboración con diversas revistas misioneras y de pensamiento crítico.

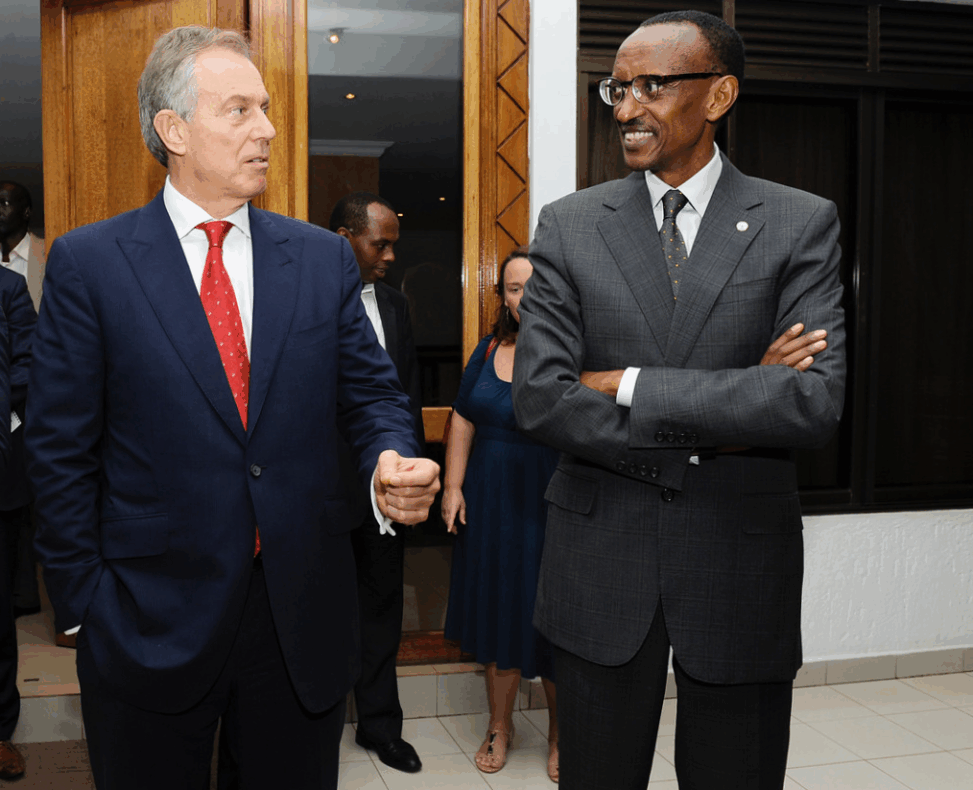

Foto: Tony Blair y Paul Kagame en diciembre de 2011

Ruanda/RD Congo: ¿Cuál es el papel de Paul Kagame? | Michela Wrong (Alohanews, 25.07.2024]