Si se comparan las grandes iniciativas adoptadas en favor de la libertad y el anticolonialismo a lo largo de los últimos 260 años, los Estados Unidos de hoy parecen ser una criatura extraña e insensata que atenta contra la dignidad de los pueblos y las naciones en una carrera de exterminio nuclear masivo.

Tal es la imagen proyectada por los despotricantes ataques anti-China de Mike Pompeo o la implacable demonización de Rusia que recorre los medios de comunicación cada día – dos naciones que han llamado repetidamente a la cooperación y la amistad con Estados Unidos. Si se tratara simplemente de palabras beligerantes, podríamos descartar estos ataques infantiles como mera retórica tonta, pero tristemente estas palabras están respaldadas por acciones extraordinariamente peligrosas. Desde la escalada de maniobras militares en la frontera de Rusia, hasta la expansión militar beligerante en el patio trasero de China, dondequiera que se mire encontramos el mismo empeño de jugar un juego nuclear del gallina con la esperanza de romper psicológicamente la Alianza Multipolar.

Sin embargo, como el embajador de China Cui Tiankai declaró recientemente: “China y Estados Unidos necesitan recuperar el espíritu de cooperación de la Segunda Guerra Mundial y unir sus manos para enfrentarse a nuestros enemigos comunes en la nueva era”.

No podría estar más de acuerdo.

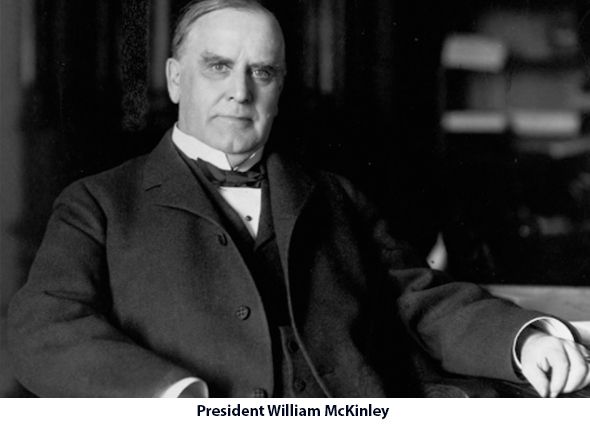

Como el embajador invocó el espíritu de Lincoln citando la hermosa frase “la mejor manera de predecir el futuro es crearlo”, creo que es prudente revisar las dos opciones de política mundial opuestas que Estados Unidos tenía a su disposición a principios del siglo pasado, mientras el héroe de la Guerra Civil William McKinley todavía presidía la oficina de la presidencia en 1901.

En ese momento crucial de la historia del mundo, todavía no se había determinado si Estados Unidos mantendría sus tradiciones antiimperiales o caería en la trampa de una nueva identidad imperial.

¿Doctrina o Imperio Munroe?

Como Martin Sieff expuso elocuentemente en su reciente artículo, el propio presidente McKinley fue un pacificador, un antiimperialista de un orden más alto de lo que la mayoría de la gente cree. McKinley también fue un fuerte defensor de dos políticas complementarias: 1) Internamente, fue un defensor del “sistema estadounidense” de Lincoln, de proteccionismo, mejoras internas y el sufragio negro y 2) Externamente, fue un defensor de la Doctrina Munroe que definió la política exterior antiimperialista de Estados Unidos desde 1823.

El arquitecto de la Doctrina Munroe, John Quincy Adams, expuso este principio elocuentemente el 4 de julio de 1821:

“Después de cincuenta años, los Estados Unidos, sin ninguna excepción, han respetado la independencia de otras naciones, mientras que afirman y mantienen la suya propia.

Que los Estados Unidos no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Ellos son los que desea la libertad y la independencia de todos. Ellos son los campeones y reivindicadores sólo de los suyos.

Que al involucrarse en los asuntos internos de otras naciones, los Estados Unidos destruirían su propia razón de existencia; las máximas fundamentales de su política se convertirían, entonces, en nada diferente del imperio que la revolución de Estados Unidos derrotó. Ya no sería, entonces, el gobernante de sí mismo, sino el dictador del mundo.

La marcha de Estados Unidos es la marcha del espíritu, no de la conquista.

Los establishments coloniales son motores del mal, en el progreso de la mejora social será el deber de la familia humana abolirlos”.

Fue un envejecido John Quincy Adams con quien un joven Abraham Lincoln colaboró para terminar la guerra imperial mexicano-estadounidense bajo el títere de Wall Street James Polk en 1846. Cuando Adams murió en 1848, Lincoln recogió la antorcha que dejó atrás mientras el “protoestado profundo” del siglo XIX dirigido por Londres trabajaba para disolver la república desde dentro. La concepción de la política exterior establecida por Adams aseguraba que la única preocupación de Estados Unidos era “mantenerse al margen de los enredos imperiales extranjeros”, como había advertido Washington anteriormente, y mantener los intereses imperiales extranjeros fuera de Estados Unidos. La idea de proyectar el poder sobre los débiles o someter a otras culturas era un anatema para este principio genuinamente estadounidense.

Una importante batalla que ha sido intencionadamente ocultada en los libros de historia tuvo lugar tras el asesinato de Lincoln y el nuevo ascenso del poder esclavista apoyado por la ciudad de Londres durante las décadas posteriores a la victoria de la Unión de 1865. Por un lado, el papel de Estados Unidos en la emergente familia mundial de naciones estaba siendo moldeado por los seguidores de Lincoln que deseaban iniciar una era de cooperación en la que todos salieran ganando. Ese sistema anti darwinista que Adams denominó “una comunidad de principios” afirmaba que cada nación tenía derecho a controles bancarios soberanos sobre la financiación privada, a emisiones de crédito productivo vinculadas a mejoras internas con un enfoque en el desarrollo continental (ferrocarril/carretera), al progreso industrial y a economías de espectro completo. Entre los adheridos a este programa se encontraban los rusos Sergei Witte y Alejandro II, el alemán Otto von Bismarck, el francés Sadi Carnot y figuras destacadas de la Restauración Meiji de Japón.

Por otro lado, las “familias del establishment oriental” de Estados Unidos, más leales a los dioses del dinero, a las instituciones hereditarias y al vasto imperio internacional de Gran Bretaña, vieron el destino de Estados Unidos ligado a una asociación global imperial con la Madre Patria. Estos dos paradigmas opuestos dentro de Estados Unidos han definido dos visiones opuestas de “progreso”, “valor”, “interés propio” y “ley” que han continuado dando forma al mundo más de 150 años después.

William Gilpin contra Alfred Mahan: El choque de dos paradigmas

Un defensor de la antigua perspectiva tradicionalmente estadounidense que se elevó a la escena internacional fue William Gilpin (1813-1894). Gilpin provenía de una familia patriótica de constructores de naciones cuyo patriarca Thomas Gilpin fue un estrecho aliado de Benjamin Franklin y miembro destacado de la Sociedad Filosófica de Franklin. William Gilpin fue famoso por su defensa del ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, cuya construcción prosiguió ya en 1845 (fue finalmente iniciado por Lincoln durante la Guerra Civil y completado en 1869, tal y como describí en mi anterior artículo “Cómo salvar una república moribunda”).

En sus miles de discursos y escritos, Gilpin hizo saber que entendía que el destino de Estados Unidos estaba inextricablemente ligado a la antigua civilización de China, no para imponer el opio como los británicos y sus lacayos estadounidenses querían hacer, sino para aprender e incluso emular.

En 1852, Gilpin declaró:

“La salvación debe llegar a Estados Unidos desde China, y esto consiste en la introducción de la ‘Constitución China‘, es decir, la ‘democracia patriarcal del Imperio Celestial‘. La vida política de los Estados Unidos se lleva a cabo a través de influencias europeas, en un estado de completa desmoralización, y la Constitución China por sí sola contiene elementos de regeneración. Por esta razón, un ferrocarril hacia el Pacífico es de gran importancia, ya que por sus medios el comercio chino se llevará a cabo directamente a través del continente norteamericano. Este comercio debe llevar en su tren a la civilización china. Todo lo que se suele alegar contra China es mera calumnia difundida a propósito, al igual que las calumnias que circulan en Europa sobre los Estados Unidos”.

Con la victoria presidencial de Lincoln en 1861, Gilpin se convirtió en el guardaespaldas de Lincoln y se aseguró de que el presidente sobreviviera a su primer intento de asesinato de camino a Washington desde Illinois. Durante la guerra civil, Gilpin fue nombrado primer gobernador de Colorado, donde impidió con éxito que la potencia meridional abriera un frente occidental durante la guerra de secesión (aplicando el sistema del dólar estadounidense de Lincoln para financiar su ejército a nivel estatal) y ganó la “Batalla del Paso de Glorieta“, salvando así la unión.

Después de la guerra, Gilpin se convirtió en un destacado defensor de la internacionalización del “sistema estadounidense de economía política” que Lincoln aplicó con vigor durante su corta presidencia. Citando el éxito del sistema de Lincoln, Gilpin dijo: “Ninguna clase de argumento hará que Estados Unidos adopte las teorías del viejo mundo… Confiar en sí misma, desarrollar sus propios recursos, fabricar todo lo que pueda ser fabricado dentro de su territorio, esta es y ha sido la política de Estados Unidos desde la época de Alexander Hamilton hasta la de Henry Clay y de ahí a nuestros días”.

A lo largo de sus discursos Gilpin enfatiza el papel de la alianza entre Estados Unidos y Rusia: “Es una proposición simple y sencilla que Rusia y los Estados Unidos, cada uno con amplias zonas deshabitadas y recursos ilimitados sin desarrollar, por el gasto de 200 o 300 millones cada uno para una carretera de las naciones proyectarían sus zonas ahora baldías, añadirían el céntuplo a su riqueza, y poder e influencia”.

Y viendo en el potencial de China los medios para reavivar el mundo, incluida la cultura decadente y corrupta de Europa: “En Asia, una civilización que descansa sobre una base de antigüedad remota ha tenido, en efecto, una larga pausa, pero una cierta civilización –aunque hasta ahora herméticamente sellada– ha seguido existiendo. El antiguo coloso asiático, en cierto sentido, sólo necesitaba ser despertado a una nueva vida, y la cultura europea encuentra allí una base sobre la que puede construir futuras reformas”.

En oposición a los anticuados controles británicos de los “chock points” en los mares que mantenían al mundo bajo las garras del poderío de Londres, Gilpin abogó enérgicamente por un sistema de mejoras internas, desarrollo ferroviario y crecimiento de la bondad innata de todas las culturas y pueblos a través del progreso científico y tecnológico. Una vez establecido un sistema global de desarrollo mutuo del ferrocarril, Gilpin declaró que “el transporte de muchos tipos de productos crudos y manufacturados sustituirá en gran medida al tráfico oceánico de Gran Bretaña, en cuyas manos está ahora el comercio del mundo”.

La visión de Gilpin se expuso más claramente en su obra maestra de 1890 “El Ferrocarril cosmopolita”, que presentaba diseños de corredores de desarrollo a través de todos los continentes unidos por una “comunidad de principios”.

Con la misma filosofía de ganar-ganar de la Nueva Ruta de la Seda de Xi Jinping de hoy en día, Gilpin declaró:

“El ferrocarril cosmopolita hará que todo el mundo sea una comunidad. Reducirá las naciones separadas a familias de nuestra gran nación… De la intercomunicación extendida surgirá una mayor interrelación de las ideas humanas y, como resultado, reciprocidades lógicas y filosóficas, que se convertirán en los gérmenes de innumerables nuevos desarrollos; porque en la vía de la intercomunicación la empresa y la invención siguen invariablemente, y todo lo que facilita a uno estimula a todos los demás organismos de progreso”.

Alfred Thayer Mahan (1840-1914) representaba un paradigma opuesto que los verdaderos estadistas estadounidenses como Lincoln, el secretario de Estado James Blaine, William Seward, el presidente Grant, William Garfield y McKinley detestaban. Lamentablemente, con el asesinato de McKinley (dirigido por una red anarquista vinculada a la Inteligencia Británica) y el ascenso de Teddy Roosevelt en 1901, no fue la visión del mundo de Gilpin sino la de Mahan la que se convirtió en la doctrina dominante en materia de política exterior durante los 120 años siguientes (a pesar de algunos breves respiros bajo FDR y JFK).

A Mahan se le atribuye comúnmente el mérito de ser un cofundador de la geopolítica moderna y una inspiración para Halford Mackinder. Tras graduarse en la academia naval de West Point en 1859, Mahan pronto se hizo famoso por ser un fracaso total en el combate real al estrellar repetidamente buques de guerra contra objetos móviles y estacionarios durante la Guerra Civil. Como la realidad no era su fuerte, Mahan centró su carrera de posguerra en la torre de marfil teorizando sobre los mapas del mundo y adulando el poder de Gran Bretaña como una fuerza de la historia mundial.

Su “Influencia del poder del mar en la historia 1660-1783”, publicada el mismo año en que Gilpin publicó su Ferrocarril cosmopolita (1890), fue una ruptura total con el espíritu de cooperación beneficiosa para todos que definía la política exterior de Estados Unidos. Según el diplomático, este libro pronto “se convirtió en la biblia para muchas marinas de todo el mundo” con el Káiser de Alemania (ahora liberado de la influencia del gran estadista amante de los ferrocarriles Otto von Bismarck a quien despidió en 1890) exigiendo que se leyeran todas sus ofertas. Más tarde, Teddy Roosevelt ordenó copias para cada miembro del Congreso. En el libro de Mahan, el geopolítico afirma continuamente su creencia de que el destino de Estados Unidos es suceder al Imperio Británico.

Tomando la definición imperial británica de “comercio” que utiliza el libre comercio como una tapadera para el dominio militar de las naciones débiles (abrir las fronteras y desactivar el proteccionismo simplemente hace que un pueblo sea más fácil de robar), Mahan intenta argumentar que Estados Unidos no tiene por qué seguir adhiriéndose a hábitos “anticuados” como la doctrina Munroe, ya que el nuevo orden de los imperios mundiales exige que Estados Unidos siga siendo relevante en un mundo de poder e imperio marítimo. Mahan escribe: “El avance de Rusia en Asia, la división de África, las ambiciones coloniales de Francia y la idea británica de la Federación Imperial, que ahora está tomando rápidamente forma concreta en la acción práctica combinada en Sudáfrica” exige que los Estados Unidos actúen en consecuencia.

Intentando refutar los “hábitos anticuados” del desarrollo ferroviario que consumen tantos estadistas necios en todo el mundo, Mahan declara: “un ferrocarril compite en vano con un río… porque más fácil y copioso, el tráfico del agua es para distancias iguales mucho más barato y porque es más barato es más útil”. A diferencia de los que atacan la actual Iniciativa del Cinturón y la Carretera, el poder de los ferrocarriles es que sus retornos no se miden en términos monetarios simples, sino que son más bien CUALITATIVOS. La construcción a largo plazo de sistemas ferroviarios no sólo une a personas divididas, aumenta las manufacturas y los corredores industriales, sino que también induce un mayor poder de asociación e intercambio entre la agricultura y los productores urbanos. Estos procesos elevan los poderes productivos nacionales construyendo economías de espectro completo y también la capacidad de pensamiento creativo de una cultura.

El intento de justificar el tráfico marítimo simplemente porque “se pueden transportar grandes cantidades de mercancías” es un sofisma puramente cuantitativo y monetario desprovisto de toda ciencia de valor real.

Mientras Gilpin celebra el exitoso despertar de China y otras grandes naciones del mundo, en El Problema de Asia (1901) Mahan dice: “Es poco deseable que una proporción tan vasta de la humanidad como la que constituyen los chinos esté animada por un solo espíritu”. Si China “rompiera sus barreras hacia el este, sería imposible subestimar los trascendentales asuntos que dependen de un firme control de las islas hawaianas por parte de una gran potencia marítima civilizada”.

La adhesión de Mahan al darwinismo social está presente a lo largo de sus obras, ya que define las diferencias políticas de las tres ramas primarias de la humanidad (teutona, eslava y asiática) como puramente enraizadas en la inferioridad o superioridad intrínseca de su raza diciendo: “Existen divergencias raciales bien reconocidas que se concretan en diferencias igualmente marcadas de institución política, de progreso social y de desarrollo individual. Estas diferencias están… profundamente arraigadas en la constitución racial y en parte son el resultado del entorno”. Mahan reafirma su creencia de que, a diferencia de los teutónicos superiores, “lo oriental, ya sea nacional o individual, no cambia” y “Oriente no progresa”.

Llamando a China un cadáver para ser devorado por un águila estatunidenca, Mahan escribe: “Si la vida se va, un cadáver puede ser utilizado sólo por disección o para comida; el acopio de las águilas es una ley natural de la que no hay que quejarse… el avance del mundo tiene que ser aceptado como un hecho”.

Defendiendo una alianza angloamericana necesaria para someter y “civilizar” a China como parte de la rebelión post-Boxer, Mahan dice “de todas las naciones que nos encontraremos en el Este, Gran Bretaña es con diferencia con la que tenemos más en común en la naturaleza de nuestros intereses allí y en nuestros estándares de ley y justicia”.

En caso de que hubiera alguna duda en las mentes de los lectores de Mahan sobre los medios con los que Estados Unidos debería afirmar su dominio sobre China, Mahan deja clara su creencia de que el progreso está causado por 1) la fuerza y 2) la guerra: “Que tal proceso deba ser sustentado por la fuerza… por parte de influencias externas, la fuerza de la oposición entre estos últimos [hablando de las monarquías coloniales europeas que se apresuraron a desmembrar China en 1901] puede ser lamentable, pero es sólo una repetición de toda la historia… Cada paso adelante en la marcha que ha abierto a China al comercio ha sido ganado por la presión; lo más importante ha sido el resultado de la guerra real”.

Un último esfuerzo antiimperial

El caos inducido por la Rebelión de los Bóxers antiextranjeros de 1899, que se extendió rápidamente por China, dio lugar a una acalorada batalla entre las fuerzas imperiales y antiimperiales tanto en Rusia como en los Estados Unidos. Cuando el Ministro de Transporte Sergei Witte, que encabezó el desarrollo de la línea ferroviaria transiberiana (1890-1905), trató de evitar el enfrentamiento militar, McKinley se ocupó de hacer lo mismo.

Los bóxers pronto atacaron el ferrocarril de Manchuria que conectaba Rusia con China por tierra, y Witte sucumbió a la presión para finalmente enviar tropas. Los reformadores de China que intentaron modernizarse con la ayuda estadounidense y rusa bajo el emperador Kuang Hsu y Li Hung Chang perdieron el poder mientras reinaba la anarquía total. El resultado del caos de los bóxers fue que las potencias imperiales de Francia, Alemania e Inglaterra exigieron inmensas reparaciones financieras, la propiedad del territorio chino y ejecuciones en masa de los bóxers.

Si bien se suele culpar a McKinley por el giro imperial de Estados Unidos, la realidad es justo la contraria.

La guerra hispano-estadounidense iniciada en 1898 fue en realidad lanzada unilateralmente por el racista anglófilo Theodore Roosevelt, quien utilizó la ventana de cuatro horas que tenía mientras era subsecretario de Marina (mientras el titular estaba fuera de Washington) para enviar órdenes al capitán Dewey de la flota del Pacífico para que se enfrentara a los españoles por sus territorios filipinos. McKinley había resistido a los halcones de guerra hasta ese momento, pero finalmente se encontró doblegándose al torbellino. En China, McKinley, al igual que Witte, trabajó desesperadamente para rechazar la toma de territorio, lo que provocó grandes temores en la oligarquía británica de que una alianza entre Estados Unidos y Rusia liderada por McKinley y Witte fuera inminente.

El asesinato de McKinley el 18 de septiembre de 1901 catapultó al querido vicepresidente de Mahan, Teddy Roosevelt, a un alto cargo, quien involucró a Estados Unidos en una nueva época del imperialismo angloamericano en el extranjero, un crecimiento de la eugenesia, la segregación en el país y la creación de una agencia estatal de policía independiente llamada FBI.

Como escribe Sieff: “Roosevelt dedicó sus siguientes ocho años en la presidencia y el resto de su vida a integrar a los Estados Unidos y al Imperio Británico en una red sin fisuras de opresión imperialista racial que dominó América Latina, el África subsahariana y Asia, y que destruyó la historia y el patrimonio cultural de las naciones nativas de América del Norte”.

En Rusia, el Tratado anglo-japonés de 1902 condujo a la desastrosa guerra entre el Japón y Rusia de 1905 que devastó la marina rusa, puso fin a la carrera política de Sergei Witte y sumió a Rusia en el caos que condujo a la caída de los Romanov (el zar Nicolás II fue el último estadista que ocupó un alto cargo, del que este autor tiene conocimiento, que promovió activamente la conexión ferroviaria del túnel del Estrecho de Bering en 1906. No fue hasta que el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, Henry Wallace, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores Molotov en 1942 que la idea resurgió una vez más).

Mientras que la violación de la “puerta abierta” de la China fue intentada por los angloamericanos, una afortunada maniobra de la retaguardia orquestada por otro seguidor de Abraham Lincoln llamado Sun Yat-sen tuvo como resultado el derrocamiento por sorpresa de la dinastía manchú en 1911 y la institución de la República de China con Sun Yat-sen como presidente en funciones. Aunque Sun Yat-sen se puso del lado de Gilpin y Lincoln, en oposición a los mahanistas, en el tema del desarrollo ferroviario e industrial (ilustrado en su extraordinario programa de Desarrollo Internacional de China de 1920), las intrigas que hundieron al mundo en la Primera Guerra Mundial hicieron imposible cualquier esperanza de este temprano desarrollo de China en vida de Sun Yat-sen.

La actual Iniciativa del Cinturón y la Carretera, y la amistad estratégica establecida entre Rusia y China ha vuelto a despertar la visión olvidada de William Gilpin de un mundo de naciones soberanas cooperantes. ¿Tiene el presidente Trump la fortaleza moral e intelectual para evitar que su nación se desintegre lo suficiente como para aceptar una alianza Rusia-Estados Unidos-China necesaria para revivir el Sistema Estadounidense de McKinley o nos sumiremos en una nueva Guerra Mundial?

Fuente: Strategic Culture Foundation