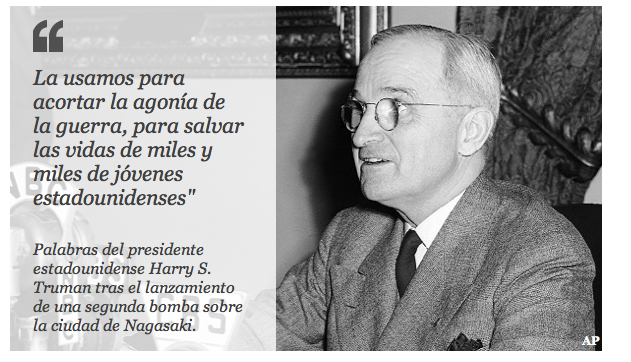

Desde que residí durante un año y medio en Hiroshima, hace ya casi un cuarto de siglo, la fecha del 6 de agosto nunca me pasa desapercibida. Está para mí demasiado cargada de contenidos y significados. Por aquel entonces estaba aún convencido, como millones de conciudadanos nuestros (todos víctimas de una propaganda poderosa, sutil, nada fácil de desenmascarar y que nos idiotiza mucho más de lo que somos capaces de reconocer), de que la terrible decisión de arrasar aquella ciudad, y tres días después la de Nagasaki, había sido decisiva para detener en seco el rio inmenso de sangre y sufrimiento que era la Segunda Guerra Mundial. Para evitar -decían- un millón de víctimas. Semejante encuadre de mi parte conllevaba una cierta “comprensión” hacia aquel singular e injustificable acontecimiento. Al fin y al cabo -me decía a mí mismo- Japón había atacado Pearl Harbor de modo miserable y traidor. Y además de iniciar una gravísima agresión internacional, había cometido otros incontables crímenes a lo largo de toda ella. Por eso, desde tal encuadre comprensivo, me extrañó alguna reacción esporádica de resentimiento hacia un occidental como yo.

Más tarde, cuando acompañé a Adolfo Pérez Esquivel a Euskadi (era el periodo de su mediación entre el Gobierno de Felipe González y ETA, mediación que Jaime Mayor Oreja reventó haciéndola pública al ser nombrado ministro de Interior) me familiaricé con el término contextualización. Según gentes como el citado ministro, cualquier intento de contextualizar el terrorismo de ETA no era otra cosa que una justificación de sus crímenes y una complicidad con los terroristas. Por el contrario, este mismo tipo de gentes nos dicen que el asesinato de centenares de miles de civiles inocentes e indefensos, en Hiroshima el fatídico día 6 de agosto y en Nagasaki el día 9, debe ser debidamente contextualizado a fin de poder ser entendido.

El caso es que siempre hay una justificación para nuestros propios crímenes de Estado, por enormes que estos sean. Otra cosa diferente es cuando se trata de los crímenes de los otros, los terroristas. Demos por buena, de todos modos, la tesis de que hay que contextualizar los dos únicos ataques nucleares de la historia y veamos pues su contexto. En 2011 ya lo hice brevemente al escribir La hora de los grandes “filántropos”:

“No queremos verlo pero la realidad es que nuestro mundo está en manos de auténticos criminales de masas. Justifican sus grandes crímenes utilizando siempre la razón de Estado, pero se trata simplemente de eso, de grandes crímenes. Daniel Ellsberg [analista de la guerra del Vietnam que filtró los llamados Papeles del Pentágono] supo salir de semejantes farsas criminales y fue capaz de denunciarlas: ‘Los cientos de miles de personas que estábamos matando eran un homicidio injustificado y yo no conseguía distinguir entre eso y el asesinato’. Ahora, con cuatro décadas de retraso, tenemos las grabaciones de las terribles conversaciones en las que el presidente Richard Nixon y Henry Kissinger expresaban el mayor desprecio por la vida de cientos de miles de civiles vietnamitas y en las que el primero le llegaba a pedir al segundo que fuese capaz de pensar por una vez a lo grande, de pensar en la bomba atómica.

Estas gentes no han cambiado, estas gentes casi nunca cambian. Seguramente la sociedad sí cambie, aunque sea muy lentamente, pero ellos no. No deberíamos olvidarnos tan rápidamente de las locuras que estas gentes han sido capaces de desatar muy recientemente. Solo hace unas décadas que decidían la utilización de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Y seguramente lo hacían, sobre todo, como aviso a la Unión Soviética. Hasta diversos generales y almirantes estadounidenses consideraron innecesario el lanzamiento de las dos bombas, ya que se sabía que Japón se rendiría en breve: el general Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos; el general Curtis LeMay; el general MacArthur; el almirante Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico; el almirante de cinco estrellas Wil Leahy, jefe de Gabinete del presidente Truman, así como del Gabinete del presidente Roosevelt, y que fue quien presidió las reuniones del Estado Mayor Combinado de Estados Unidos y el Reino Unido durante la guerra.

Actualmente el Gobierno de Estados Unidos y el futuro de la humanidad están en manos de gentes como Richard Nixon y Henry Kissinger. Son los herederos no de estos militares profesionales del desembarco en Normandía, que se levantaron contra el nazismo y lo vencieron, sino de quienes fueron capaces de decidir fríamente que dos ciudades sin una especial relevancia militar debían ser arrasadas. Debido a la calaña de estas gentes que hoy dominan en Estados Unidos, el atlantismo (que nos liga a ellos y nos enfrenta a tantos países con los que compartimos el Continente Euroasiático) está actualmente haciendo un daño casi irreparable a Europa. Parecería que el totalitarismo nunca muere. Al contrario, está perfeccionando sus métodos, hasta el punto de que para el totalitarismo actual, ahora plutocrático, los métodos de entonces resultan ya hasta ingenuos. Y ahora sí que van ‘a lo grande’, van a por todas.

Seguramente hay una única diferencia entre aquellas conversaciones [ahora desclasificadas] y las que ahora deben estar teniendo lugar: de estas últimas aún no tenemos las grabaciones. No nos engañemos, estas gentes son un verdadero peligro y de hecho están llevando a nuestro mundo al desastre.”

¿Son acaso exageradas tales consideraciones? Quien no esté ciego debe reconocer que la gran farsa continúa en nuestros días. Más bien las preguntas serían a la inversa: ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el presidente estadounidense, que acaba de aprobar la astronómica cifra de un billón de dólares para renovar el arsenal nuclear, continúe en posesión del premio Nobel de la Paz, un premio del que serán merecedores, según la última voluntad de Alfred Nobel, aquellos que hayan contribuido a la reducción del militarismo? Pero volviendo al mundo de la Guerra Fría, no es casual que la gente de mi generación haya visto hasta la saciedad numerosas producciones de Hollywood sobre el perverso ataque a Pearl Harbor a la vez que jamás haya sabido que hasta el mismo general Dwight Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, denunció que los grandes crímenes de Hiroshima y Nagasaki fueron innecesarios: “No era necesario atacarlos con esa cosa horrible”.

Ya antes, cuando el secretario de Guerra Henry L. Stimson le comunicó que la bomba atómica sería utilizada, respondió: “[…] expresé mis graves dudas, primero sobre la base de mi creencia de que Japón ya estaba derrotado y que el lanzamiento de la bomba era totalmente innecesario, […]”. Por su parte, el general Curtis LeMay, considerado un duro “halcón” de la Fuerza Aérea del Ejército, también declaró tras los bombardeos: “La guerra habría terminado en dos semanas. La bomba atómica no tuvo nada que ver en absoluto con el final de la guerra.” El almirante Chester W. Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, declaró a su vez: “Los japoneses, en realidad, ya habían pedido la paz. La bomba atómica no jugó ninguna parte decisiva, desde un punto de vista puramente militar, en la derrota de Japón.” Y el general Douglas MacArthur: “La guerra podría haber terminado semanas antes si Estados Unidos hubiera aceptado, como en todo caso lo hizo posteriormente, que se conservara la institución del emperador.” Podríamos citar declaraciones semejantes de otros muchos otros altos cargos militares y políticos. Y también sobre el necesario cuidado para evitar objetivos civiles.

Con el paso del tiempo, la documentación que va saliendo a la luz confirma de modo inapelable esa motivación fundamental: enviar una “señal” intimidatoria a la Unión Soviética. Lo cual es francamente terrible. Imaginemos que, frente al supuesto secuestro de un avión, nuestros actuales dirigentes decidiesen asesinar con un misil tanto a los tres o cuatro secuestradores terroristas como a los trescientos pasajeros inocentes, a fin de enviar con semejante acción un “mensaje” de “firmeza” a los dirigentes internacionales del supuesto comando secuestrador. Nadie en su sano juicio y con un mínimo de ética toleraría semejante carnicería. Pues algo semejante, pero con un número de víctimas compuesto de seis cifras, es lo que hicieron los dirigentes de aquel país que es, o pretende ser, el referente de nuestro modélico Occidente.